Kurioses aus der Rechenmaschinengeschichte

Geschrieben am 05.05.2015 von HNF

Einst liefen sie in ungezählten Büros und wissenschaftlichen Instituten, heute stehen sie nur noch in Museen – mechanische Rechenmaschinen für die vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, die mit einer Kurbel oder einem Elektromotor in Gang gesetzt werden. Mit mancher Maschine verknüpfen sich aufregende oder tragische Geschichten, und zwei davon wollen wir im Folgenden erzählen.

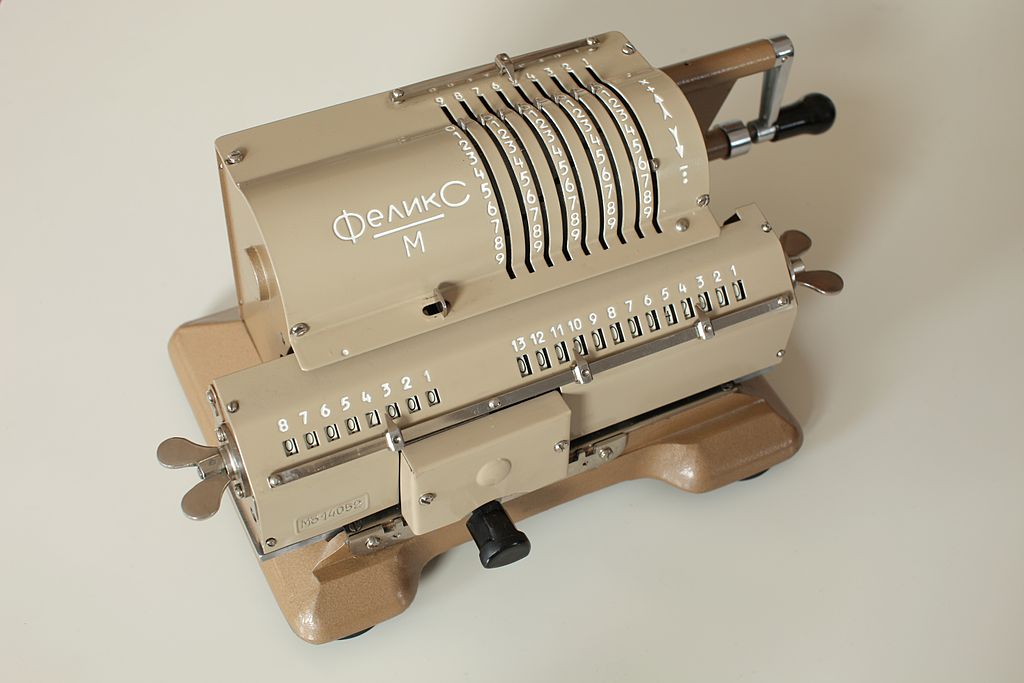

Die bis heute populärste mechanische Rechenmaschine ist die vom Brunsviga-Typ mit Sprossenrädern – Zahnräder mit ausfahrbaren Zähnen – zum Einstellen der Ziffern und einer Handkurbel als Antrieb. Sie geht auf den Schweden Willgodt Theophil Odhner (1845-1905) zurück, der in der früheren russischen Hauptstadt Sankt Petersburg lebte und dort ab 1890 seine Rechenmaschinen fertigte.

Nach der russischen Revolution 1917 wurde Odhners Firma verstaatlicht und später nach Moskau verlegt. Hier wurden wieder Kurbel-Rechenmaschinen produziert, die ab 1928 den Namen Feliks trugen. Die Firma hieß „Gosudarstwenny mechanitscheski sawod im. tow. Dserschinskowo“, zu deutsch „Staatliche Mechanische Fabrik gewidmet Genossen Dserschinski“.

Der gebürtige Pole Feliks Dserschinski (1877-1926) war Berufsrevolutionär und in den 1920er Jahren Verkehrsminister und Vorsitzender des obersten Wirtschaftssowjets. In dieser Funktion war er mit dem Umzug des Odhner-Rechenmaschinenwerks befasst. Schon zu Lebzeiten ging sein Name in die Firmenbezeichnung ein, und nach dem Tod erhielten die in Moskau und später in Kursk produzierten Maschinen seinen Vornamen – siehe Foto. Die Fertigung endete erst in den 1980er Jahren.

Berühmt und berüchtigt ist Dserschinski aber als Chef der sowjetischen Geheimpolizei Tscheka und ihrer nicht weniger gefürchteten Nachfolger GPU und OGPU. Dadurch startete er eine Tradition des politischen Terrors, der bis in die 1950er Jahre andauerte. Sein Andenken lebte weiter in den „Tschekisten“ der DDR-Staatssicherheit und eben in den Feliks-Maschinen.

Auch die 1958 im Zuge einer Umstrukturierung in Berlin entstandene Hamann Rechenmaschinen GmbH führt einen bekannten Namen, den des Konstrukteurs Christel Hamann (1870-1948). 1968 brachte Hamann das Modell 600 heraus, eine kompakte mechanische Rechenmaschine für die Grundrechenarten. Sie besaß einen elektrischen Antrieb, aber keine Transistoren, und erschien zu einer Zeit, als andere Hersteller schon elektronische Tischrechner anboten.

Eine besondere Herausforderung war für Hamann-Chefkonstrukteur Günter Hornauer das Druckwerk. Bei einer Addiermaschine lässt es sich leicht realisieren, bei einem Vierspezies-Gerät ist das recht schwierig. Ein zweites Problem war die Rechenzeit: Hier sind elektronische Rechner unschlagbar, doch Hornauer tat sein Bestes und baute schnelle Zahnrad-Getriebe ein. Er schuf außerdem Mechanismen, die getrennte Schaltvorgänge überlappen ließen. Der Nachteil war, dass bei Eingabefehlern oder unpräzise gearbeiteten Teilen die Maschine katastrophal blockierte.

Genau das passierte bei den Kunden, und es sprach sich herum, dass die Hamann 600 unzuverlässig war. Konstrukteur Hornauer zog eine tragische Konsequenz: Er nahm sich 1968 das Leben. Die Firma nannte das Modell 600 in Hamann 1630 um, doch es half nichts mehr. Als das Werk in Berlin 1970 zumachte, gingen von den 5000 hergestellten Maschinen 2500 vom Verkaufslager zum Schrottplatz. Heute zählt die Hamann 600 unter Sammlern zu den gesuchten Objekten. Das HNF bewahrt ein Exemplar des Nachfolgemodells 1630 im Depot.

Anm. Unsere Ausführungen zur Hamann 600 und zu Günter Hornauer basieren auf einer höchst informativen Schrift des Mathematikers und Rechenmaschinenhistorikers Erhard Anthes. Das Eingangsbild zeigt eine Feliks und stammt von Lars Heineken (CC BY 3.0 ).