Spiele und der Kalte Krieg

Geschrieben am 28.10.2025 von HNF

In Berlin-Dahlem sitzt seit 1998 das AlliiertenMuseum, das sich der Rolle der drei Westmächte in der Stadt von 1945 bis 1994 widmet. Am 2. Oktober eröffnete es die Ausstellung „ColdWarGames“. Sie behandelt Spiele aus dem Kalten Krieg und über ihn. Dazu zählen auch eine Anzahl Computerspiele. Die Schau entstand in Zusammenarbeit mit dem Berliner Computerspielemuseum.

Krieg und Spiele sind seit langem verknüpft. Schach ist ein militärisches Spiel, in dem Könige und ihre Gefolgsleute gegeneinander antreten. Es führte vor rund zweihundert Jahren zum preußischen Kriegsspiel. Dieses verbreitete sich in vielen Armeen, der Name ging ins Englische, Französische und Russische ein. Für das traute Heim erfand ein französischer Regisseur 1957 das Spiel Risiko, in dem man Länder, Kontinente und die Welt erobern kann. Der künftige Bundeskanzler Helmut Kohl spielte es 1981 mit der Familie.

Spaß mit „Risiko“ – dieses und die nachfolgenden Bilder vergrößern sich beim Draufklicken. (Foto AlliiertenMuseum / Dora Csala)

„Risiko“ versetzt uns in die Zeit des Kalten Krieges, der globalen Konfrontation zwischen westlichen und östlichen Staaten, die von 1947 bis 1990 andauerte. Damals entstandene Spiele und die Wiedergabe von Konflikten im Computer bilden das Thema der Ausstellung ColdWarGames – Alles nur ein Spiel; sie läuft seit dem 2. Oktober 2025 und ist bis zum 20. Juni 2026 im Berliner AlliiertenMuseum zu sehen. Es befindet sich in Dahlem, öffnet von Dienstag bis Sonntag und verlangt keinen Eintritt. Die nächste U-Bahn-Station heißt Oskar-Helene-Heim.

„ColdWarGames“ füllt ein gutes Drittel vom Nebengebäude des Museums, der ehemaligen Nicholson-Gedenkbibliothek – sie wurde nach einem Opfer des Kalten Krieges benannt. Den restlichen Teil kann man ganz normal besichtigen, er enthält zum Beispiel eine Röhre vom Berliner Spionagetunnel. Das Haupthaus, das frühere Outpost-Kino, wird zur Zeit saniert. Die Schau ist ein Gemeinschaftsprojekt des Museums mit dem Computerspielemuseum im Osten der Stadt. Es liegt an der Karl-Marx-Allee, die einst den Namen Stalin-Allee trug.

Die Ausstellung beginnt mit zwei Commodore-CBM-Rechnern und zwei weiteren Monitoren, dahinter stehen zwei lebensgroße Puppen in Bundeswehr- und NVA-Kluft. Es folgen eine Passage, an die sich fünf Räume anschließen. Der erste stellt ein Wohnzimmer der 1960er-Jahre dar; auf dem Tisch liegt der SPIEGEL mit dem Artikel Bedingt abwehrbereit, der 1962 die SPIEGEL-Affäre auslöste. Der Fernseher zeigt Sendungen der ARD wie auch aus der DDR. In der Passage hängt ein Monitor mit dem ersten digitalen Computerspiel Spacewar!.

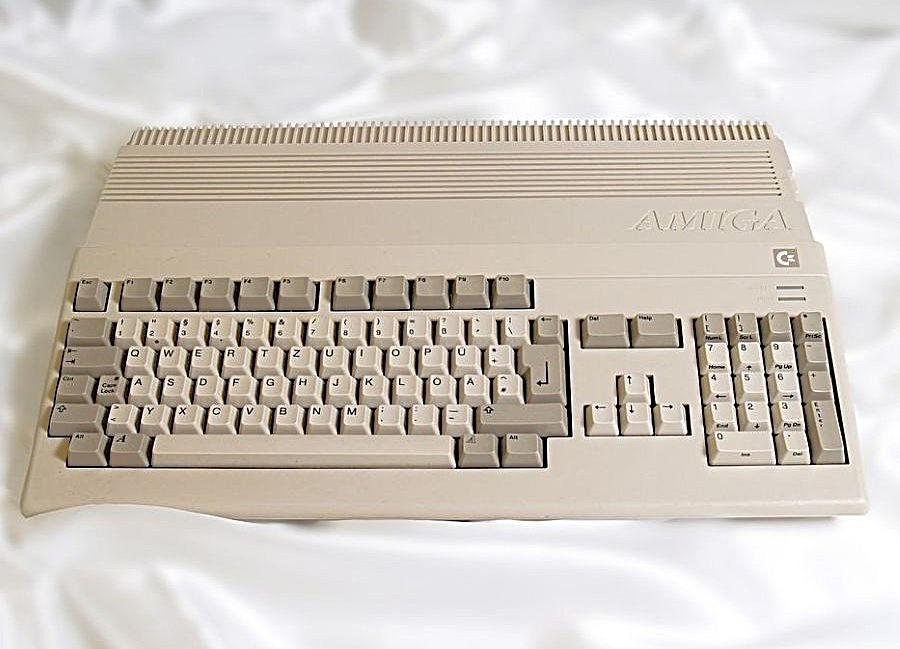

Der zweite Raum ist eine westdeutsche Sponti-Küche von etwa 1980 mit den typischen Sprüchen; Computer sind hier verboten. Im dritten Raum kommen aber zwei, ein KC 85/4 des VEB Mikroelektronik und ein Amiga 500 von Commodore wie im Eingangsbild zu sehen. Sie erinnern an das Haus der jungen Talente in Ost-Berlin, das in den späten 1980er-Jahren sozialistische und kapitalistische IT-Technik anbot. Dazu passt in der Passage die russische Kopie Nu pogodi, zu deutsch „Na warte“, des Game-and-Watch-Spiels Egg von Nintendo.

Raum Nr. 4 ist ein bundesdeutsches Jugendzimmer der Achtziger. Es gibt viel High-Tech und ein James-Bond-Spiel auf dem Computer, vergessen wurde höchstens der Rubik-Würfel. Daneben auf dem Gang herrscht friedliche Koexistenz: Seite an Seite stehen ein Poly-Play-Automat aus der DDR und das Battlezone-Spiel des US-Herstellers Atari. Der letzte Raum wird von einem an die Wand gebeamten Tetris beherrscht, der Monitor am Tisch gegenüber liefert weitere Games. Der Raumtitel „Future-Retro-Wars“ und die Drohne unter der Decke lassen für die Zukunft wenig Gutes erwarten.

Insgesamt wirkt „ColdWarGames“ ein wenig uneinheitlich, aber durchaus anregend; bei den analogen Exponaten und den Brettspielen kann man so manche Entdeckung machen. Einen kleinen Eindruck von der Ausstellung vermitteln die Seite mit den Fotos für die Presse und die Bilder des Computerhistorikers und -journalisten René Meyer. Hinweisen möchten wir auf das nahezu gleichnamige Buch „Cold War Games: Der Kalte Krieg in Computerspielen (ca. 1980–1995)“ von Clemens Reisner aus dem Jahr 2020. Die Einleitung ist online.

Die beiden Gebäude des AlliiertenMuseums; das Outpost-Kino ist gegenwärtig geschlossen. (Foto AlliiertenMuseum / Chodan)

Wir schließen mit drei Links zu Artikeln. Den Kalten Krieg spielen stammt vom Historiker Florian Greiner und seiner Kollegin Maren Röger, er erschien 2019. Frau Professor Röger beriet auch die Ausstellung. Der in Bern tätige Medienforscher Eugen Pfister behandelte 2017 Cold War Games. Schon 2011 legte der Medien- und Computerarchäologe Stefan Höltgen Spielen (in) der atomaren Situation vor; am Ende listete er diverse Atomkriege im Computerspiel auf. Wem diese nicht reichen, der kann sich auf Wikipedia umschauen.

Ein wirklich originelles und spannendes Thema für eine Ausstellung und eine gute Besprechung. Hat auch der Hollywood-Spielfilm „War Games“ seinen Platz gefunden?

Nein, der Film ist kein Thema dort.

Dass analoge Spiele genauso viel Raum bekommen wie digitale, gefällt mir richtig gut. Trotzdem bleibt für mich offen, wie stark solche Spiele das Denken tatsächlich beeinflusst haben, da hätte ich mir mehr Einordnung gewünscht. In Schulungen rund um Technik, Sicherheit und Sprache könnten solche Beispiele heute eine starke Brücke bilden.