Apollo – eine Workstation aus Massachusetts

Geschrieben am 14.02.2025 von HNF

Es gab nicht nur das Silicon Valley. Als am 13. Februar 1980 die Firma Apollo Computer gegründet wurde, geschah das in Chelmsford im US-Bundesstaat Massachusetts; hier saßen Minicomputer-Hersteller wie Prime, DEC oder Data General. Apollo fertigte ab 1981 die kleineren Workstations und stieg zum Marktführer auf. 1989 übernahm Hewlett-Packard das Unternehmen und wickelte es ab.

Eine Workstation ist laut Wikipedia ein sehr leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner für den Einsatz in Wissenschaft und Technik oder die Bearbeitung großer Datenmengen. Im Blog trafen wir schon Modelle von Silicon Graphics, Xerox, Wang und PERQ. Die Hersteller von Workstations saßen in der Regel in den USA; das galt auch für die Apollo Computer Inc..

Die Firma wurde vor 45 Jahren am 13. Februar 1980 gegründet („incorporated“); sie saß in Chelmsford etwa 35 Kilometer nordwestlich von Boston. Damals begann in der Region ein Wirtschaftswunder, das unter anderen die High-Tech-Branche auslöste; eine wichtige Rolle spielten Computerproduzenten wir DEC, Data General, Stratus oder Prime. Ihre Mitarbeiter hatten oft das Massachusetts Institute of Technology absolviert, die bekannte technische Hochschule in Bostons Nachbarstadt Cambridge.

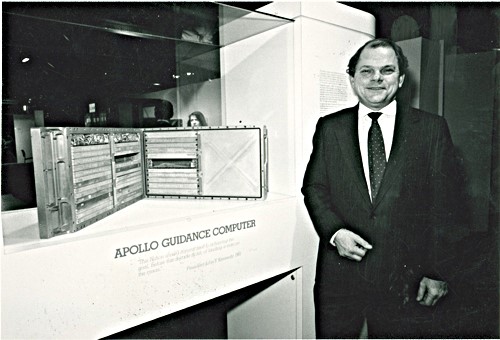

Apollo-Gründer Bill Poduska neben einem Computer aus der Apollo-Raumkapsel der NASA (Foto Computer History Museum)

Auch John William „Bill“ Poduska studierte am MIT; geboren wurde er 1937 in Memphis im US-Staat Tennessee als Sohn eines Rundfunkmechanikers. Nach der Promotion arbeitete Poduska beim Computerhersteller Honeywell und in einem NASA-Institut in Cambridge; außerdem lehrte er am MIT. 1972 schloss er sich der schon erwähnten Firma Prime an, die Minicomputer entwickelte; einer lief auch in der Gesamthochschule Paderborn. Poduska blieb bis 1979, danach rief er die Apollo Computer Inc. ins Leben.

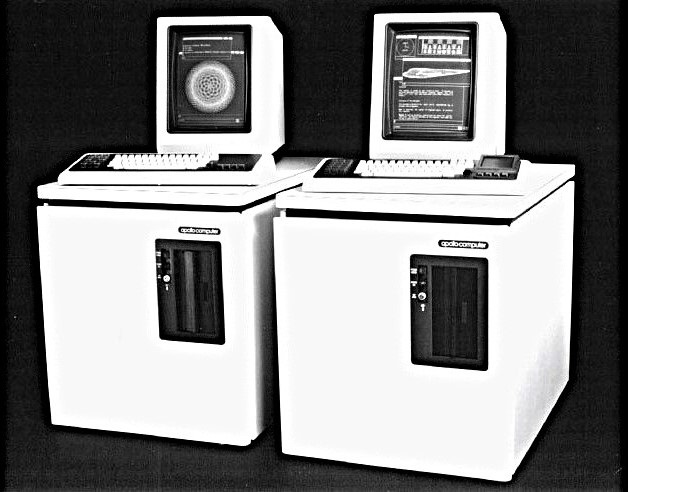

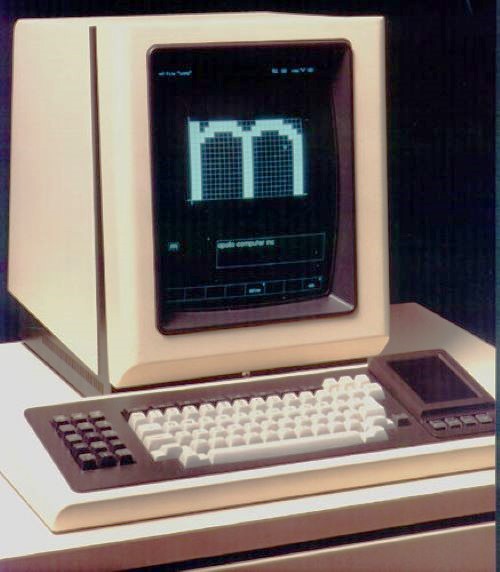

Schon im Herbst 1980 erschien die erste Hardware, die Workstation Apollo Domain 416 oder DN416. Jede enthielt zwei Mikroprozessoren des Typs Motorola 68000; das Betriebssystem hieß Aegis und ermöglichte eine virtuelle Speicherverwaltung mit Diskettenlaufwerken. Der Arbeitsspeicher fasste 512 Kilobyte, er ließ sich auf bis zu dreieinhalb Megabyte aufrüsten. Unser Eingangsbild (Foto Computer History Museum) zeigt frühe Ausführungen mit Elektronik-Boxen. Der Bildschirm war monochrom, ab dem Modell DN600 wurden Farben angezeigt.

Die Apollo-Urversion kostete zwischen 40.000 und 50.000 Dollar. In der Folgezeit bot der Hersteller teurere wie preiswertere Computer an, darüber hinaus tauschte er den Prozessor 68000 gegen den Motorola 68010 und später gegen seine Nachfolger aus. An die Stelle der dicken Elektronikkästen traten schmale Module neben neu gestalteten Monitoren. Das ist eine Apollo-Farbbroschüre von 1983, hier geht es zu weiteren Typenblättern. 1983 legte sich die Firma eine deutsche Tochter zu, die Apollo Domain Computer GmbH in Frankfurt.

Die US-Mutter hob nach der Gründung wie eine Rakete ab und nahm 1984 mehr als 215 Millionen Dollar ein. Im Silicon Valley wuchs allerdings eine Konkurrentin heran. 1985 lag der Marktanteil von Apollo bei den Workstations bei 41,4 Prozent weltweit, doch 20,6 Prozent gingen an die 1982 gestartete Sun Microsystems Inc.. 1985 verließ auch Apollo-Gründer Bill Poduska seine Firma. Danach setzte Sun zum Überholen an. 1987 stieg der Marktanteil auf 29,3 Prozent, auf Apollo entfielen nur 26,8 Prozent.

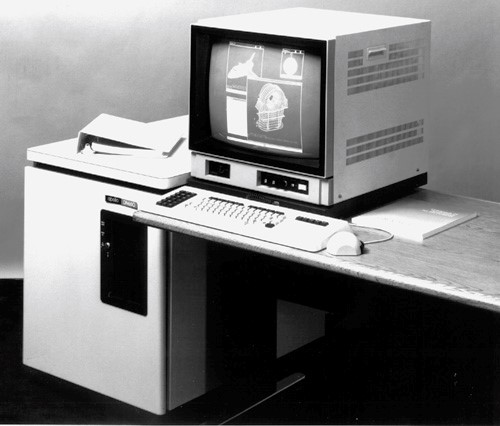

System Apollo DN660 mit erstaunlichen 1.024 mal 1.024 Pixeln – man beachte die Maus. (Foto Computer History Museum)

Das Unternehmen in Chelmsford geriet in die Krise, die sich durch Devisen-Spekulationen eines Manager weiter verschärfte. 1988 hatte Apollo 4.450 Mitarbeiter und einen Umsatz von 654 Millionen Dollar, am 22. Mai 1989 erfolgte jedoch die Übernahme durch Hewlett-Packard. Der kalifornische Hersteller zahlte dafür 476 Millionen Dollar. Einige Apollo-Technik wanderten in HP-Systeme, 1997 wurde die zugekaufte Abteilung endgültig geschlossen. 2014 verwendete Hewlett-Packard den Namen noch einmal für einen Hochleistungsrechner.

Im Depot des HNF landete ein Computer Apollo DN3500 mit angehängtem Grafik-Tablett. Im Feld der Software ist die Firma noch immer präsent. Ihre Workstations ließen sich vernetzen; im dazugehörigen Bezeichnungssystem erschien der doppelte Schrägstrich // wie hier ab PDF-Seite 22 geschildert. Die „double slashes“ benutzte später Tim Berners-Lee bei der Formulierung des World Wide Web, heute setzt sie automatisch der Browser. Symbole haben eben ihre Schicksale.

Danke für den Apoollo Bericht. Tatsächlich sah ich 1983 zum ersten Mal so ein Ding in der Firma, bin aber nicht mehr sicher was den Hersteller angeht. Auf jeden Fall ein „Exot“ aus USA und KEINE Sun. Danke auch für den wichtigen Hinweis auf die Entwicklung in der Boston Area und Stratus Computer wo ich 1988 begann. Die Geschichte der drei Großen HP, Data General und Stratus ist sehr schön auf Bills Website zu lesen https://www.teamfoster.com/