Blick ins Hirn

Geschrieben am 24.05.2019 von HNF

Der kanadische Psychologe Donald Hebb brachte vor siebzig Jahren sein Buch „Die Organisation des Verhaltens“ heraus. Es enthielt die nach ihm benannte Lernregel: Aktiviert eine Gehirnzelle A oftmals eine benachbarte Zelle B, dann treten biologische Veränderungen auf. Sie bewirken, dass A in Zukunft B leichter erregt. Hebbs Regel wurde später in künstlichen neuronalen Netzen installiert.

Chester liegt an einer kleinen Bucht in Neuschottland an der kanadischen Atlantikküste. Hierzulande kennen den Ort höchstens Experten für alte Schätze. Auf der anderen Seite der Bucht befindet sich das Inselchen Oak Island, in dem einst vergrabene Reichtümer stecken sollen. Über zweihundert Jahre wurde nach ihnen gesucht; gefunden wurde leider nichts.

Der größte Sohn von Chester dürfte Donald Hebb sein, geboren am 22. Juli 1904; Vater und Mutter waren beide Ärzte. Er studierte zunächst Literatur und unterrichtete dann an der Schule seines Heimatorts. 1928 begann er ein Studium der Psychologie an der McGill-Universität in Montreal; 1932 machte er den Master. Daneben arbeitete er weiter als Lehrer. 1934 zog Hebb in die USA; 1936 promovierte er in Harvard. 1937 war er wieder in Kanada tätig. Ab 1942 erforschte er das Verhalten von Schimpansen in einem Institut in Florida.

Von 1947 bis 1972 war Donald Hebb Professor für Psychologie an der McGill-Universität; danach lehrte er weiter als Emeritus. Er starb am 20. August 1985 in Chester. Im Herbst 1949 kam sein Hauptwerk „Die Organisation des Verhaltens“ heraus. Seine „Einführung in die moderne Psychologie“ erschien 1967 auch bei uns. In den 1950er-Jahren führte Hebb einige umstrittene Experimente durch. Bei Versuchspersonen wurde durch technische Mittel die Sinneswahrnehmung blockiert. Daraufhin erlebten sie intensive Wahnvorstellungen.

Donald Hebb war kein Psychologe, bei dem Patienten auf der Couch lagen; er arbeitete wie Naturwissenschaftler. Das Buch „Die Organisation des Verhaltens“ trägt den Untertitel „Eine neuropsychologische Theorie“; es untersucht den Zusammenhang zwischen menschlichen Handlungen und Gehirnprozessen. Auf Seite 62 beginnt ein viereinhalb Seiten langes neurophysiologisches Postulat. Gleich zu Beginn stoßen wir auf die Hypothese, die Hebb bekannt machen sollte, die nach ihm benannte Lernregel.

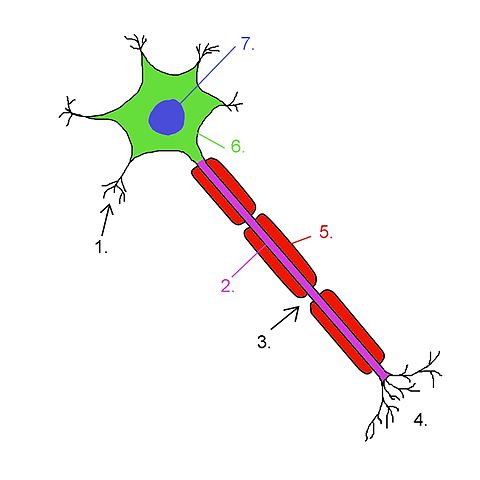

Deutsch übersetzt lautet sie: “Liegt ein Axon von einer Zelle A so nahe an einer Zelle B, dass es sie aktivieren kann und wiederholt oder ständig daran mitwirkt, dann finden in einer oder in beiden Zellen Wachstums- oder Stoffwechselvorgänge statt, welche den Beitrag von A zur Aktivierung von B erhöhen.“ Gemeint sind natürlich Gehirnzellen; ein Axon ist der längliche Auswuchs, der von einer Zelle zur Nachbarin führt. Ein Axon leitet elektrochemische Impulse weiter, es feuert, wie die Neurologen sagen.

Ein fiktives Beispiel: Wenn wir bei einem Gewitters einen hellen Blitz sehen, dann wird eine bestimmte Gehirnzelle aktiv. Sie informiert eine zweite, die uns vor Donner warnt, kurz, wir wissen nach Wahrnehmen des Blitzes, dass es krachen wird. Die Kooperation der Zellen entstand durch mehrfaches Erleben des Wetterphänomens, vielleicht auch durch einen einzigen Einschlag in nächster Nähe. Dadurch änderte sich die biologische Hardware. Die Abfolge von Blitz und Donner ist im Gehirn eingeschrieben – wir haben sie gelernt.

Typische Gehirnzelle mit Dendriten (1), Axon (2), Schnürring (3), Endknöpfchen (4), Markscheide (5), Zellkörper (6) und Kern (7). (Bild NickGorton, CC BY-SA 3.0)

Seine Regel betrachtete Donald Hebb nur als eine wissenschaftliche Vermutung. Er nahm jedoch an, dass sich die Verbindung der Gehirnzellen durch Bildung neuer Endknöpfchen verbessern könnte. Das sind die Zweige am Ende des Axons, über die Informationen zur Nachbarzelle fließen. Die Kontaktstellen nennt man Synapsen. Mit seiner Hypothese löste sich der kanadische Forscher vom weit verbreiteten Glauben an die Unveränderbarkeit des erwachsenen Gehirns. An seine Stelle trat das Konzept der neuronalen Plastizität.

Vorläufer dieser Idee erschienen schon in den 1890er-Jahren. Zu nennen sind hier der amerikanische Psychologe William James, der italienische Neurologe Eugenio Tanzi und der spanische Mediziner Ramón y Cajal. In seinem Buch würdigte Donald Hebb außerdem den spanisch-amerikanischen Forscher Rafael Lorente de Nó. Er war nur zwei Jahre älter als der Kanadier und arbeitete seit 1931 in den USA. Einen großen Einfluss auf Hebb übten die weltbekannten Lernversuche aus, die der Russe Iwan Pawlow mit Hunden anstellte.

Hebbs Theorie wurde ab den 1960er-Jahren im Labor geprüft. Der in Wien geborene Forscher Eric Kandel nahm in den 1960er-Jahren Meeresschnecken; andere Wissenschaftler griffen zu Kaninchen, Katzen, Mäusen und Eichhörnchen. In jüngster Zeit wurden auch Menschen getestet, doch auf sanfte Weise bei Schlaf-Experimenten. Heute laufen Untersuchungen zur Hebbschen Lernregel unter dem Stichwort Langzeit-Potenzierung oder dem Kürzel LTP (Long-Term Potentiation). Die Gültigkeit der Regel gilt als sicher.

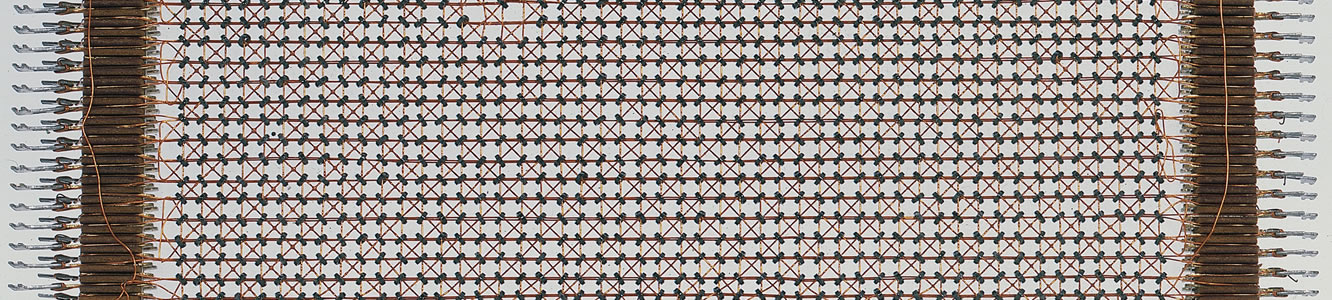

Auch ohne Laborbeweis bereicherte das Hebbsche Lernen die Informatik. Es zog ins Feld der neuronalen Netze und des maschinellen Lernens ein, das wichtigste Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Dabei ersetzt Mathematik die Neurologie. Zuerst wird das Zusammenspiel der künstlichen Neuronen trainiert. Wenn zwei Nachbarn oft genug im selben Takt feuern, dann erhält ihre Verbindung eine neue zahlenmäßige Bewertung. Oder wie es auf Englisch heißt: Neurons that fire together wire together. Entsprechend verändert sich der Algorithmus, den das Netz in seiner Gesamtheit verkörpert.

Zum Schluss sei daran erinnert, dass der deutsche Chemieingenieur Ludwig Dexheimer schon 1930 eine solche Technik erfand. In seinem Zukunftsroman Das Automatenzeitalter schilderte er Robotergehirne mit sogenannten Elektroneuronen. Sie folgen, das wird aus dem Zusammenhang klar, genau dem späteren Prinzip von Donald Hebb. Es ist wohl zu spät, um die Fachbücher umzuschreiben, aber die „Dexheimersche Lernregel“ sollten wir im Gedächtnis behalten.