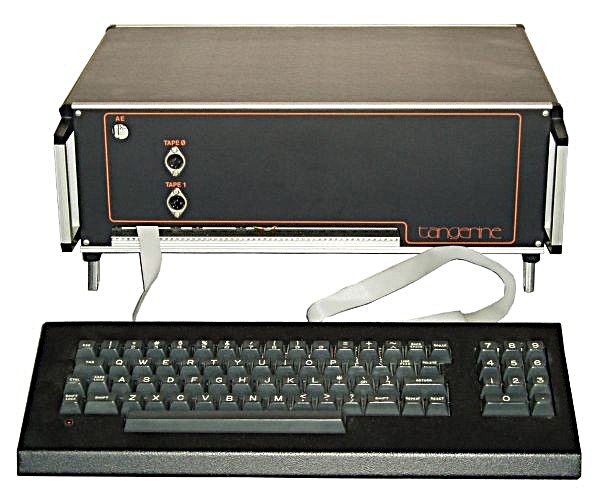

Der Mandarinen-Computer: Oric-1

Geschrieben am 21.11.2025 von HNF

In seiner Heimat erschien er Anfang 1983, bei uns einige Monate später: der Oric-1. Der Acht-Bit-Rechner kam von der britischen Firma Tangerine, was der deutschen Mandarine entspricht. Er trat gegen den ZX Spectrum von Sinclair an. Der Oric-1 und seine Nachfolger wurden vor allem in England und in Frankreich verkauft. 1987 endete aber die Produktion.

1983 wurden im Retro-Rückblick die Achtziger golden. Es kamen Acht- und Sechzehn-Bit-Systeme, die bis heute das Sammlerherz erfreuen; im Blog schilderten wir die Computer-Weihnacht. Im November 1983 verglich das Magazin Hobby Computer – ab Dezember „Happy Computer“ – drei historische Heimrechner, den Commodore 64, den Sinclair ZX Spectrum und den Oric-1. Den C64 und den Spectrum kennt man, doch wer war Oric?

Der Oric-1 stammte von der Firma Oric Products International, kurz OPI. Sie saß im Örtchen Sunninghill westlich des Flughafens Heathrow und nahe der Galopprennbahn von Ascot. Entwickelt wurde der Computer von der Muttergesellschaft Tangerine Computer Systems TCS in St. Ives; später zog sie ins nahe Cambridge. Eine Tangerine, deutsch gesprochen, ist eine kleine Mandarine. „Tangerine trees“ tauchen am Anfang eines Beatles-Songs auf; einen „tangerine dream“ nennen die Engländer einen hoffnungsvoller Traum.

Verkleidete Version des Microtan 65 (Foto Ian Dunster CC BY-SA 3.0 seitlich bschnitten)

Der Hersteller Tangerine entstand in den 1970er-Jahren als Werkstatt für Videosysteme; die Mitarbeiter betrieben sie eher nebenbei. Am 1. Oktober 1979 formalisierten Paul Johnson und Barry Muncaster – sie kannten sich aus der Beratungsfirma Cambridge Consultants – die Kooperation und gründeten TCS. Erstes Produkt war im Dezember der Einplatinenrechner Microtan 65 für acht Bit. Er besaß den populären 6502-Prozessor, einen Speicherchip für einen Kilobyte und einen Festwertspeicher gleicher Größe. Das Gerät kostete 59,95 Pfund als Bausatz und zehn Pfund mehr fertig montiert.

Die nächsten Tangerine-Produkte waren Geräte, die den heimischen Fernseher oder einen PC mit dem englischen Bildschirmtext-System Prestel verbanden. Im April 1982 erfolgte die Gründung der Tangerine-Tochter OPI. Im selben Monat brachte der in Cambridge sitzende Hersteller Sinclair Research den Kleincomputer ZX Spectrum für nur 125 Pfund heraus. Er verkaufte sich blendend. Der Geldgeber von TCS und OPI, der Gebrauchtwagenriese BCA, schlug daraufhin die Entwicklung eines ähnlichen und ebenso preiswerten Rechners vor.

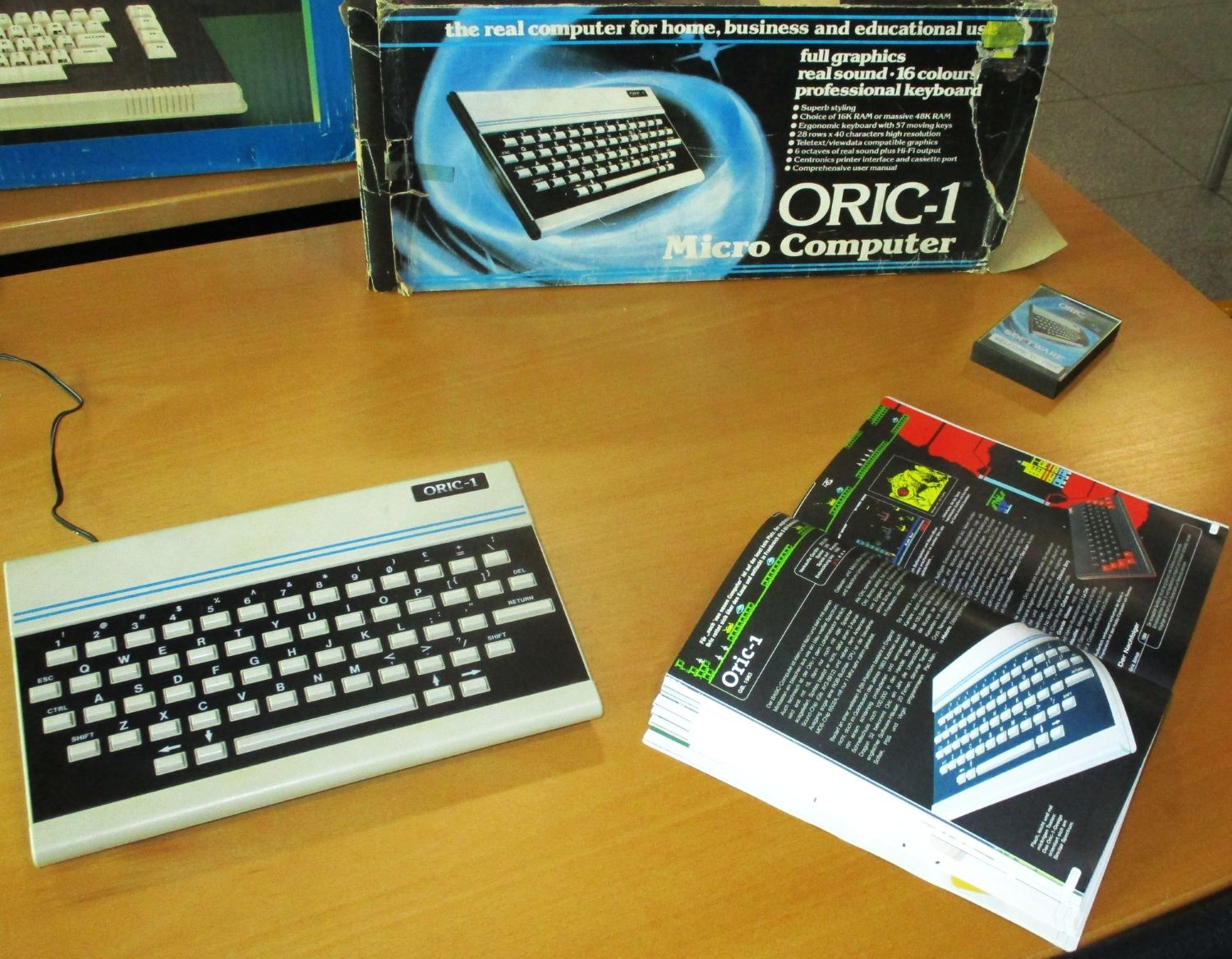

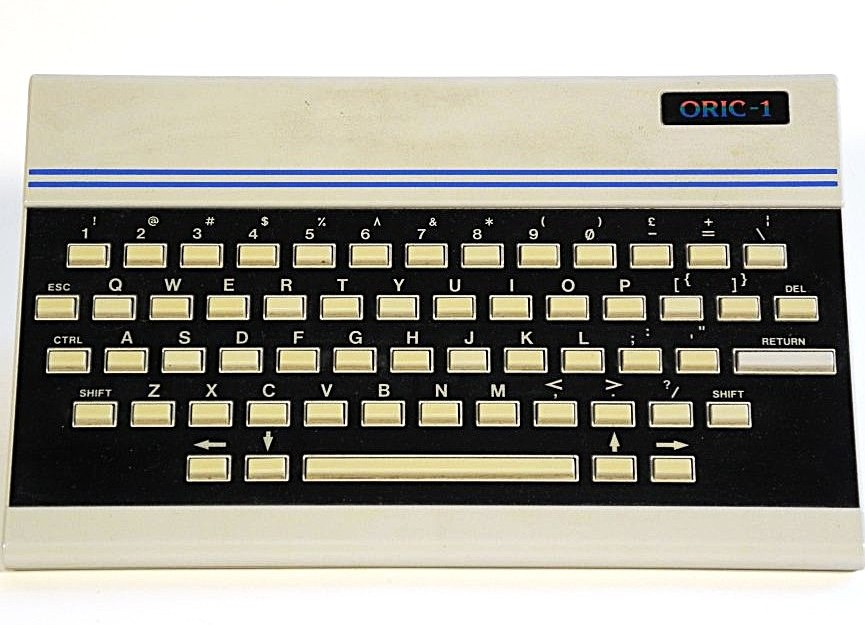

Der erschien im Januar 1983 und hieß Oric-1 – der Name ging aus „micro“ hervor. Vorgestellt wurde der Rechner im Popular Computer Weekly. Wir lesen, dass er 28 mal 17,5 Zentimeter maß und 1,1 Kilo wog. In ihm steckte der Mikroprozessor 6502A von MOS Technology, ein Verwandter des 6502, der die frühen Apple- und Commodore-Modelle antrieb. Der freie Speicherplatz des Oric-1 betrug 16 oder 48 Kilobyte; die erste Version kostete 99,95 Pfund, die zweite 169,95 Pfund. Beide ermöglichten Farbgrafiken. Der Rechner enthielt einen leistungsfähigen Soundchip und einen kleinen Lautsprecher.

Eine andere britische Zeitschrift, Personal Computing Today, brachte im Oktober 1983 einen Vergleichstest mit dem Oric-1 und dem Spectrum, den dieser knapp gewann. Der Dreikampf des deutschen Magazins Hobby Computer endete im November 1983 mehr oder weniger unentschieden. Der seit dem Sommer bei uns erhältliche Oric-1 war mit 699 DM der Teuerste im Feld; der Commodore 64 kostete im Laden 650 DM oder etwas darüber – der Listenpreis betrug 899 DM – und der ZX Spectrum gerade einmal 548 DM.

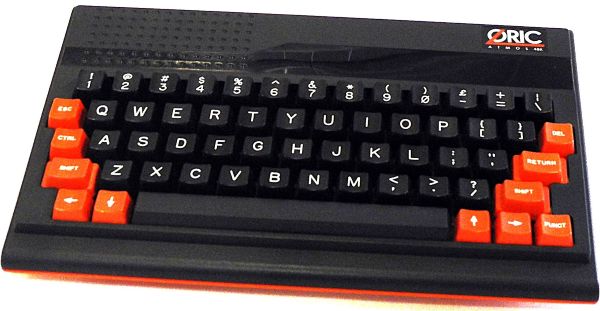

Bis September setzte Oric Products International 72.500 Computer ab, davon die Hälfte in Frankreich. Im gleichen Monat wurde OPI vom Finanzinvestor Edenspring übernommen. Im Januar 1984 kam der Nachfolger des Oric-1, der Oric Atmos. Er besaß ein wunderschönes Design; zudem hatte Tangerine es geschafft, verschiedene Fehler in der Firmware, der fest programmierten Grundsoftware des Geräts, zu eliminieren. Außerdem gab es ein Laufwerk für Drei-Zoll-Disketten. Das war ein westdeutscher Testbericht vom August 1984.

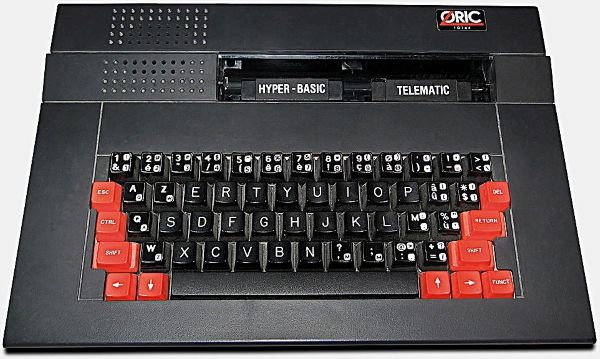

Am 1. Februar 1985 stellte OPI das dritte Oric-Modell vor, den Stratos. Am nächsten Tag meldete das Unternehmen Insolvenz an. Es wurde von einer französischen Firma namens Eureka erworben, die 1986 den Stratos als Telestrat in den Handel brachte. Im Dezember 1987 endete aber die Produktion. Bis 1991 entstanden Nachbauten in Jugoslawien und Bulgarien. Von den englischen Orics sollen 350.000 Stück gefertigt worden sein. Hier und hier steht noch mehr zu ihrer tragischen Geschichte, hier auch in deutscher Sprache.