Ein Blick durch den Doppelspalt

Geschrieben am 21.05.2024 von HNF

Am 24. Mai eröffnet das HNF die Sonderausstellung „Wellen – Tauch ein!“. Sie kommt aus der Schweiz und zeigt die Vielfalt der Frequenzen in Natur, Wissenschaft und Technik. Im Blog wollen wir dazu einen bekannten Versuch aus der Physik betrachten, das Doppelspalt-Experiment. An ihm erkennt man sehr schön, wie viele Rätsel sich in Wellen verbergen.

Wellen sind überall. Seit ewigen Zeiten rollen die Wellen im Ozean, Erdbebenwellen durchqueren unseren Planeten. Wellen bilden das Licht, mit dem wir die Welt wahrnehmen, und den Schall, der an unser Ohr dringt. Elektromagnetische Wellen ermöglichen Funk und Fernsehen, wellenförmig fließen die Informationen durch die Telefonleitung und bringen uns Sprache und Informationen au dem Internet. Im übertragenen Sinn bezeichnet das Wort die Verbreitung von sozialen Vorlieben, man denke an die Fresswelle der 1950er-Jahre.

Erforscht wurden die Wellen vor allem in der Physik und in der Astronomie. Der Niederländer Christiaan Huygens entwarf 1690 die Wellentheorie des Lichts. 1865 formulierte der Schotte James Clerk Maxwell die Gleichungen für die elektromagnetischen Wellen, 1887 wies der deutsche Physiker Heinrich Hertz ihre Existenz nach. In den 1920er-Jahren beschrieben der Belgier Georges Lemaître und der Amerikaner Edwin Hubble den Zusammenhang zwischen der Rotverschiebung von Galaxien und der Expansion des Universums; letztere wirkt sich auf die Lichtwellen jener Galaxien aus, die uns auf der Erde erreichen.

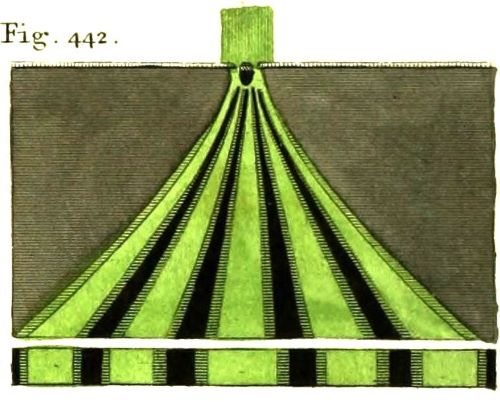

Darstellung des Doppelspalt-Versuchs von Thomas Young aus dem Jahr 1807. Das Bild zeigt die Versuchsanordnung von oben und die entstehenden parallelen Streifen.

Schon im frühen 19. Jahrhundert kam der englische Wissenschaftler Thomas Young auf einen Versuch, den man heute das Doppelspalt-Experiment nennt. Er lenkte einfarbiges Licht – in seinem Bild von 1807 war es grün – durch zwei Schlitze auf eine Wand. Dort zeichnen die Lichtfächer ein Muster aus hellen und dunklen Streifen. Es ließ sich nur so erklären: Licht besteht aus Wellen, die sich hinter den Schlitzen überlagern. Treffen Wellenberge aus den beiden Fächern aufeinander, entstehen helle Streifen, die Mischung von Wellenbergen und Wellentälern erzeugt dunkle Partien.

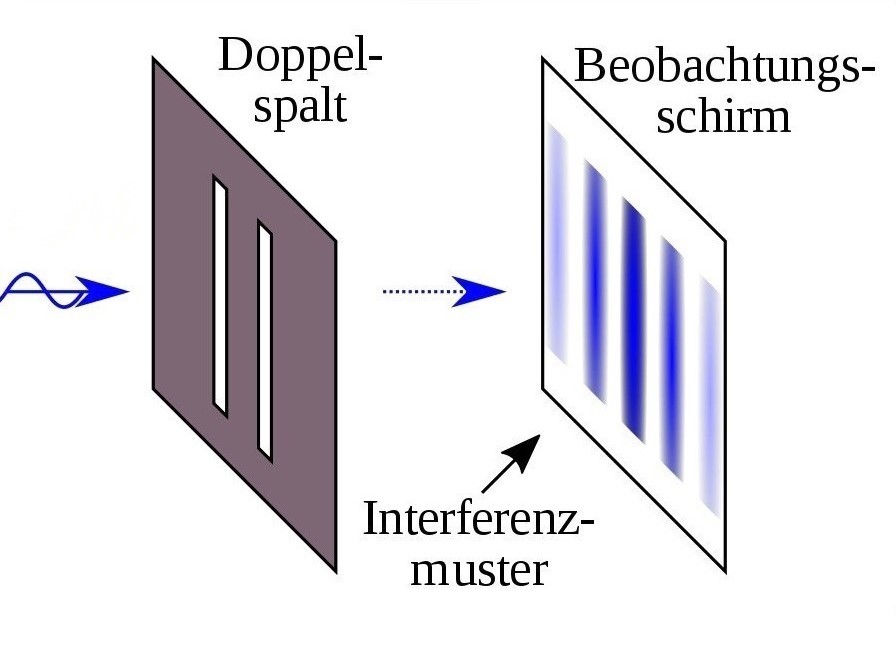

Das Experiment ist oben in unserem Eingangsbild zu sehen, hier kann man es im Browser ausführen. Der Abstand der Schlitze, ihre Distanz zur Wand und die Wellenlänge des Lichts lassen sich mit Schiebern verändern. Rechts erscheint das sogenannte Interferenzbild. Licht breitet sich ebenso – das bewies die Physik des 20. Jahrhunderts – in Form von masselosen Teilchen aus, den Photonen. Der Doppelspalt-Versuch gelingt auch mit ihnen: Nach dem Durchgang durch die Schlitze verteilen sie sich auf dem Schirm in parallelen Streifen.

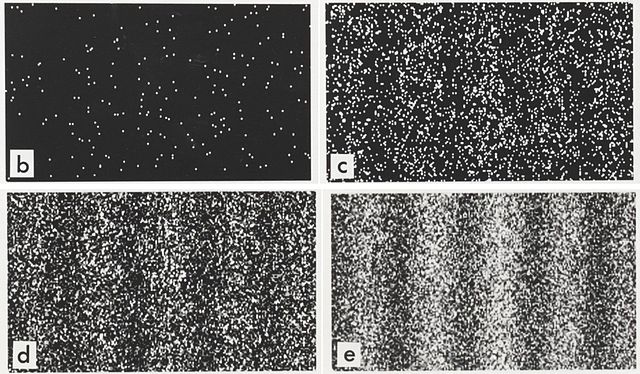

Auch Elektronen, die nacheinander den Doppelspalt passieren, erzeugen Streifenmuster. (Foto Dr. Tonomura and Belsazar CC BY-SA 3.0 DEED)

Photonen können sich nicht überlagern, woher wissen sie also, wo sie hingehören? Das ist ein Geheimnis der Quantenphysik, das wir hier nicht näher behandeln. Wir möchten statt dessen eine Abwandlung des Youngschen Versuchs skizzieren, die den technischen Aufwand auf ein Minimum reduziert. Das Experiment zeigte 2005 die Einstein-Ausstellung des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim, das heutige Technoseum. Es wurde nicht publiziert, doch ein ähnliches Experiment stellte in den 2010er-Jahren ein Team in der Universität Mailand an.

Für den Versuch nimmt man einen Doppelspalt mit eng benachbarten Schlitzen; ihn gibt es als Dia im Lehrmittelhandel, etwa hier oder hier. Außerdem benötigt man eine Lichtquelle, am besten ein rotes LED-Lämpchen. Ist alles beschafft, kneift man ein Auge zu und hält das Dia vor das Lämpchen. Man sieht dann einen Fleck mit feinen Linien, oder anders formuliert: Die Leuchtdiode sendet Wellen aus, die durch den Doppelspalt laufen. Sie erreichen das Auge und die Netzhaut und rufen dort ein Interferenzbild hervor. Das Gehirn verlegt dieses Bild vom Auge auf das Lämpchen.

Das sieht man, wenn man mit bloßem Auge durch den Doppelspalt auf eine Lichtquelle schaut. (Foto Rita Pizzi et al. University of Milan CC BY 4.0 DEED seitlich beschnitten)

Bei der Erforschung der Wellen und Teilchen spielt der Beobachter – es kann auch eine Beobachterin sein – eine besondere Rolle. Jeder kennt sicher Schrödingers Katze, die nach dem berühmten Physiker benannt wurde. Ihr Zustand hängt von einem zerfallenden Atom ab. Erst durch das Nachschauen entscheidet sich, ob sie lebt oder im Katzenhimmel ist. Beim reduzierten Doppelspalt-Experiment gehört der Mensch zur Versuchsanordnung. Philosophische Probleme wie beim Kätzchen scheint es aber keine zu geben.

Ein mit unserem Versuch verwandtes Experiment zeigte uns Dr. David Woitkowski, Kurator im HNF. Dazu nimmt man eine CD, DVD oder Blu-ray-Scheibe und einen Laserpointer; nötig ist zudem ein dunkler Raum. Lenkt man den Lichtstrahl des Pointers auf die silberne Rückseite des Scheibe, dann erscheint als Reflexion – diese kann man auf einer Wand beobachten – eine Kette heller Punkte. Auch sie entstehen durch Interferenz von Lichtwellen, allerdings nicht mittels zweier Schlitze, sondern durch Spiegelung an den Reihen der Pits, wie im Blog zum Thema beschrieben. Die Fachleute sprechen auch von Beugung am Gitter.

Wer noch mehr über Wellen erfahren möchte, dem empfehlen wir einen Besuch der neuen Sonderausstellung des HNF. Wellen – Tauch ein! kann ab Freitag, dem 24. Mai, im dritten Obergeschoss besichtigt werden. Die Schau wurde in der Schweiz entwickelt und schildert das Phänomen in allen Formen und Farben; hier geht es zur Online-Ausgabe. Am Sonntag, dem 26. Mai, veranstaltet das HNF unter dem Motto Wir machen die Welle einen Sachen-machen-Tag. An diesem Termin ist für das gesamte Haus der Eintritt frei.

Hab mal aus Neugier dies gemacht mit DREI Spalten.

Die Maxima werden schmaler aber heller und es gibt

auch sekundär Maxima die nicht ganz so hell sind.