Einst waren sie Deutsche – Schicksale jüdischer Informatiker

Geschrieben am 04.01.2016 von HNF

Am 3. Januar 2016 feierte Michael Blumenthal seinen 90. Geburtstag. Vor 1997 bis 2014 war er Direktor des Jüdischen Museums in Berlin; zuvor leitete er die Computerfirmen Burroughs und Unisys. Ein Anlass, an die Menschen zu erinnern, die als Juden in der Nazizeit Deutschland verließen und die Informatik auf die eine oder andere Weise befruchteten.

Zwischen 1933 und 1941 emigirierten eine halbe Million Menschen aus Deutschland und dem 1938 „angeschlossenen“ Österreich, weil sie Juden waren oder nach den Gesetzen des NS-Staates als solche galten. Unter ihnen befanden sich viele Kinder und junge Leute, die später in ihrer neuen Heimat studierten und sich im Berufsleben auszeichneten. Einige von ihnen wie auch einige ältere Emigranten beeinflussten in entscheidender Weise die Entwicklung des Computers.

Der 1926 in Oranienburg bei Berlin geborene Werner Michael Blumenthal floh 1939 aus dem Reich. Mit der Familie lebte er in Shanghai, das bis 1945 von den Japanern besetzt war. 1947 kam er in die USA, studierte, wurde US-Bürger und lehrte ab 1954 Volkswirtschaft in Princeton. Von 1957 an arbeitete er teils als Manager, teils für die Regierung; von 1977 bis 1979 war er Handelsminister. Ab 1981 leitete er den Computerhersteller Burroughs und fusionierte ihn mit der Firma Sperry zu Unisys. Bundesweit bekannt wurde Blumenthal als Direktor des 2001 in Berlin eröffneten Jüdischen Museums (siehe Foto).

Ralph Baer ist der Vater der Video-Spielkonsole. Er erblickte das Licht der Welt 1922 in Rodalben nahe Pirmasens; damals hieß er Rudolf Heinrich Baer. Kurz vor der Pogromnacht 1938 emigrierten die Baers in die USA. Nach Ausbildung zum Rundfunkmechaniker und zwei Jahren Kriegsdienst erwarb Baer 1949 einen Bachelor in Fernsehtechnik. Sein Berufsleben verbrachte er in der Elektronikfirma Sanders im Bundesstaat New Hampshire. Hier entwickelte er ab 1966 ein analoges Videospiel für Fernseher, das 1972 als Magnavox Odyssey auf den Markt kam; später schuf er noch das Merkspiel Senso. Der Schirmherr des Berliner Computerspielemuseums starb 2014.

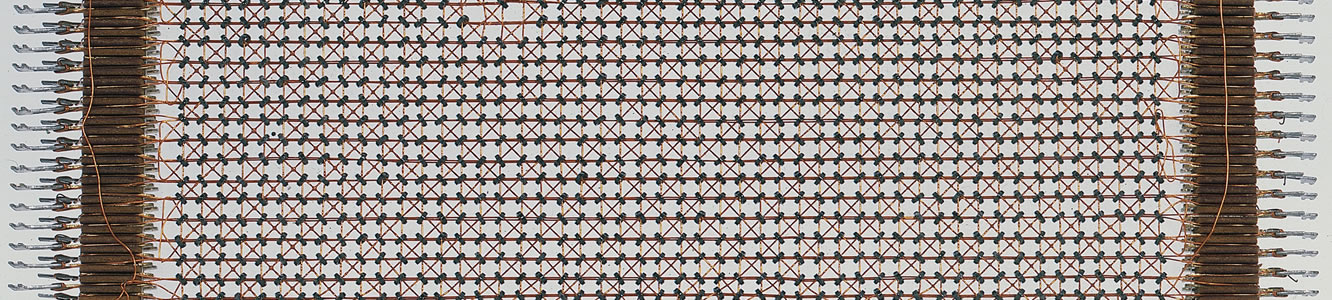

Auch Werner Buchholz war Jahrgang 1922; er stammte aus Detmold im damaligen Freistaat Lippe. 1938 durfte er nach England ausreisen; die Eltern blieben zurück und kamen im Holocaust um. Im Krieg wurde Buchholz in Kanada interniert, doch bald entlassen, sodass er dort und in den USA Elektrotechnik studieren konnte. Er war 40 Jahre für IBM tätig und wirkte an der Entwicklung des Röhrenrechners IBM 701 (1952) und des Supercomputers IBM 7030 Stretch (1961) mit. Hier erfand er für acht Speicher-Bits den Ausdruck „Byte“. Unbestätigten Angaben zufolge verstarb er 2012.

Emanuel Goldberg erfand in den 1920er-Jahren eine „statistische Maschine“, eine Datenbank auf Mikrofilm-Basis, die die Suchmaschinen des Internets vorweg nahm. 1881 in Moskau geboren, studierte er Chemie in Deutschland und blieb, um dem Antisemitismus im Zarenreich zu entgehen. Nach der Promotion 1906 in Leipzig leistete er als Forscher wie als Firmenleiter vielfältige Beiträge zur Photochemie und zur Kamera- und Fernsehtechnik. Von 1926 bis 1933 war er Chef der Zeiss Ikon AG in Dresden. Die Emigration führte ihn nach Frankreich und 1937 nach Israel, wo er bis zu seinem Tod 1970 wirkte. Sein Labor war eine Keimzelle der israelischen High-Tech-Industrie.

Vom 1989 verstorbenen Dietrich Prinz wissen wir, dass er 1903 geboren wurde und in Berlin studierte und promovierte. 1935 wanderte er nach England aus und arbeitete bei General Electric. Im Krieg wurde er als feindlicher Ausländer nach Kanada gebracht. Nach Kriegsende leitete Dietrich Prinz die Software-Entwicklung der englischen Elektronik- und Computerfirma Ferranti und schrieb ein frühes Schachprogramm. Im Oktober 1951 saß er auf dem Berliner Messegelände neben Wirtschaftsminister Ludwig Erhardt, als dieser drei Partien Nim gegen den Ferranti-Rechner Nimrod verlor.

Der seit 1966 verliehene Turing Award gilt als Nobelpreis der Informatik. Es gibt nur einen gebürtigen Deutschen, der ihn – im Jahr 1976 – gewann: Michael Rabin. Er kam 1931 als Sohn eines Rabbiners in Breslau zu Welt und emigrierte 1935 mit der Familie ins britisch verwaltete Palästina. Nach der Gründung des Staates Israel studierte Rabin Mathematik in Jerusalem und Princeton. Seit 1958 lehrt er an der Hebräischen Universität Jerusalem; unser Video zeigt ihn aber 2012 in Harvard. Er widmet sich der theoretischen Informatik und speziell der Automatentheorie sowie der Kryptologie.

Dame Stephanie Shirley –„Dame“ ist das weibliche Pendant zu „Sir“ – wurde 1933 als Vera Stephanie Buchthal in Dortmund geboren und verlebte ihre ersten Jahre in Österreich. 1939 gelangte sie auf einem Kindertransport nach England, wo sich Pflegeeltern ihrer annahmen. In den 1950er-Jahren entwickelte sie Computer bei der Post und beim Hersteller ICL. 1962 startete sie ein Softwarehaus, das bis zum Sex Discrimination Act von 1975 fast nur Frauen einstellte. 1993 zog sie sich aus der Firma zurück. Ihr Vermögen setzte sie für wohltätige Zwecke ein. 2001 wurde sie geadelt.

Joseph Weizenbaum ist neben Michael Blumenthal der bekannteste deutsch-jüdische IT-Spezialist. Geboren 1923 in Berlin, wanderte er mit den Eltern und seinem Bruder Heinrich 1936 in die USA aus. In Detroit studierte er Mathematik, unterbrochen durch den Kriegsdienst als Meteorologe. Nach acht Jahren Tätigkeit in der Computerindustrie lehrte er ab 1963 am MIT. Von 1996 bis zu seinem Tode 2008 wohnte er wieder in seiner Geburtsstadt. Populär wurden sein Chatprogramm ELIZA (1966) und sein Buch „Computer Power and Human Reason“ (1976, deutsch 1978), das ihn als wortgewaltigen Kritiker der Informationsgesellschaft etablierte.

Unsere Liste ist vermutlich nicht vollständig. Wir würden uns aber freuen, wenn wir damit Anstoß für weitere Forschungen gegeben hätten, und verweisen zum Schluss noch auf die Wanderausstellung Transcending Tradition über jüdische Mathematiker in der deutschsprachigen akademischen Kultur.

Eingangsbild: Außenansicht Jüdisches Museum Berlin, Libeskind-Bau (Jüdisches Museun Berlin, Foto: Jens Ziehe)

Die außerordentlich gezackte Form des von Daniel Liebeskind entworfenen Jüdischen Museums in Berlin stellt an den Museumspraktiker die Frage: Wieviel Museumswächter braucht denn so ein unübersichtlicher Bau? Der Informatiker Vasek Chvátal hat 1975 diese Frage gelöst. Nach seinem Satz gilt: Für jeden Raum mit n Seitenwänden reichen höchstens n/3 (abgerundet) Museumswächter aus. Im Falle des Jüdischen Museums sind dies bei n=23 Seitenwänden höchstens 7, tatsächlich 5 Museumwächter.