George Orwell in Haselhorst

Geschrieben am 16.09.2025 von HNF

Seit 1953 behandeln Kino und Fernsehen das Thema Überwachung, etwa in Verfilmungen des Romans „1984“ von George Orwell. Am 14. September 1960 erschien ein deutscher Beitrag dazu, „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“. Der Film entstand in Berlin unter der Regie von Fritz Lang. Der im Titel genannte Superschurke tritt in ihm allerdings nicht auf.

Dr. Mabuse, gelernter Psychologe, begann seine Existenz 1921 in einem Roman des deutsch-luxemburgischen Autors Norbert Jacques. Seine hypnotischen Fähigkeiten bescherten ihm Riesengewinne am Spieltisch und Geld für weitere Untaten. 1922 und 1933 wurde er zum Kinohelden; beide Male führte Fritz Lang Regie, den wir schon von Metropolis kennen. Im zweiten Film verfiel Mabuse dem Wahnsinn und starb im Irrenhaus.

1953 verkaufte Norbert Jacques die Rechte an der Figur an Artur Brauner. Der 1918 in Lodz geborene Filmproduzent leitete seit 1946 im Berliner Stadtteil Haselhorst die Central Cinema Company, kurz CCC. 1956 holte Brauner den in die USA emigrierten Fritz Lang für drei Filme nach Deutschland zurück. „Der Tiger von Eschnapur“ und „Das indische Grabmal“ erlebten 1959 ihre Premiere in Hannover und Stuttgart. Der dritte Film wurde am 14. September 1960 ebenfalls in Stuttgart uraufgeführt. Er hieß Die 1000 Augen des Dr. Mabuse.

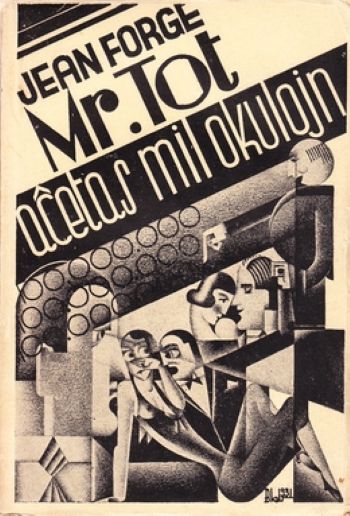

Die Esperanto-Ausgabe des Romans von Jan Fethke, verfasst unter dem Namen Jean Forge. (Foto Goodreads Wikipedia Fair Use)

Hierfür erwarb Brauner neben Dr. Mabuse noch den Roman „Mr. Tott kauft 1000 Augen“. Der Verfasser Jan Fethke kam 1903 im oberschlesischen Oppeln zur Welt, lebte in Polen und in Deutschland und starb 1980 in Berlin. Sein Buch brachte er 1931 in der Sprache Esperanto heraus, die deutsche Version folgte 1932. Der Titelheld installiert in einem Hotel viele versteckte Fernsehkameras und schaut sich ihre Bilder an. Jan Fethkes tausend Augen könnten die erste Überwachungstechnik der Welt gewesen sein, sie waren auf jeden Fall eine visionäre Glanzleistung.

Der Mabuse-Film von 1960 spielt in einem ähnlich ausgerüsteten Hotel namens Luxor. Die Stadt bleibt ungenannt, der Doppelstock-Bus zu Beginn deutet auf West-Berlin. Der Doktor kommt nicht persönlich vor, der Bösewicht lässt sich nur von ihm inspirieren. Er tritt als blinder Hellseher Cornelius oder mysteriöser Professor Jordan auf; verkörpert wird er stets durch Wolfgang Preiss. Die positiven Hauptfiguren stellen Peter van Eyck als Henry Travers und Dawn Addams in der Rolle der Marion Menil dar. Nebenrollen übernahmen Gert Fröbe – er ist Kommissar Kras – und Werner Peters, der sich als Interpol-Agent entpuppt.

Der gutbetuchte Henry und die leidgeprüfte Marion sind füreinander bestimmt und kriegen sich am Ende. Die Schurken beseitigen sich meist selbst. Mehr wollen wir zum Drehbuch nicht sagen, das ist eine gute englische Zusammenfassung. Wir raten allen Interessierten, den Film im Internet anzusehen, entweder im Original oder koloriert. „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“ ließen die Kinokassen klingeln, und die CCC drehte fünf Fortsetzungen. Fritz Lang kehrte jedoch in die USA zurück; er starb 1976 in Beverly Hills. Artur Brauner ist 2019 in Berlin verstorben.

Im Jahr 2025 fasziniert die im Film breit ausgemalte Fernsehanlange, die den Verbrechern zur Verfügung steht. Der Kontrollraum liegt im Keller des Hotels und bietet Einblicke in die Flure und Räume; die Hotelgäste merken natürlich nichts davon. Was George Orwell in dem Roman 1984 skizzierte, entwickelte Fritz Lang im Kino zur Perfektion. Eine bodenständige Überwachungsmethode ist ein großer Einwegspiegel, hinter dem ein Beobachter heimlich ins Nachbarzimmer guckt. Im Film geht er auf spektakuläre Weise zu Bruch.

Artur Brauner (Zweiter von links) 1971 beim Bundeskanzler, Romy Schneider dreht sich leider weg. Links steht Michael Verhoeven. (Foto Bundesarchiv, B 145 Bild-F034159-0020/Reineke, Engelbert CC BY-SA 3.0 rechts beschnitten)

Laut Drehbuch wurde das Hotel samt der TV-Technik 1944 erbaut. Auf Berlin regneten damals aber die Bomben, und die Fernseher haben ein Fünfziger-Jahre-Design. Der Bezug zur Nazi-Zeit ist dennoch interessant. Zu den Mythen der Reichshauptstadt gehört der Salon Kitty, ein amouröser Treff für gehobene Kreise. Angeblich nahmen versteckte Mikrofone die intimen Gespräche auf; im Keller hielten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS sie von Hand oder auf Wachsplatten fest. Leider wurden später weder Dokumente noch die nötigen elektrischen Leitungen gefunden.

Dafür existieren eine Menge Archivalien zu überwachten Hotels in der DDR; wir verweisen auf die Ausstellung des Bundesarchivs. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, besaß der sowjetische Geheimdienst KGB eine Abhörzentrale im Hotel Viru, sie ist heute ein kleines Museum. Das Thema Überwachungstechnik erschien 2006 erneut in einem deutschen Spielfilm, ein Jahr später gewann Das Leben der Anderen einen Oscar. Mit minimalen Kürzungen am Anfang kann man den Film hier anschauen.