Rechenmaschinen in Paris

Geschrieben am 21.10.2025 von HNF

Sie war der krönende Abschluss des 19. Jahrhunderts: die Weltausstellung des Jahres 1900 von Paris. Die Schau belegte mehr als zwei Quadratkilometer, dauerte sieben Monate und zog 48 Millionen Menschen an. Sie sahen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik und auch Rechenmaschinen. Über sie schrieb ein Besucher aus Berlin, der Statistiker Paul Mayet, einen längeren Bericht.

Der Titel der Schrift lautete „Die Rechenmaschinen auf der Pariser Weltausstellung nach ihrer Verwendbarkeit im Kaiserlichen Statistischen Amt“; sie wurde vor 125 Jahren verfasst. Der Autor hieß Paul Mayet; er war Regierungsrat und arbeitete im Statistischen Amt in Berlin. Sein Bericht ist ein faszinierendes Dokument zur Geschichte der Rechentechnik.

Mayet hatte einiges von der Welt gesehen. Er wurde 1845 in Berlin geboren und studierte in seiner Heimatstadt, in Lausanne und Leipzig. Er brach das Studium ab und arbeitete in einer Zellstoff-Fabrik. Von 1876 bis 1893 lehrte er in Japan die deutsche Sprache und beriet die Regierung in Finanzfragen. Das brachte ihm einen Doktor der Universität Tübingen und den Titel eines preußischen Professors ein. Ab 1894 war er Referent für Krankenkassen im Kaiserlichen Statistischen Amt. Er engagierte sich darüber hinaus für den Mutterschutz. Paul Mayet starb 1920 in Berlin.

Zur Pariser Weltausstellung fuhr er aus beruflichem Interesse und wohl ebenso aus Neugier. Wann sein Besuch stattfand, wissen wir nicht, die Schau eröffnete am 15. April 1900 und endete am 12. November. Auf 216 Hektar besichtigten insgesamt 48.130.300 Menschen die Angebote von 76.112 Ausstellern. Die „Exposition Universelle“ war ein Stilmischmasch ohnegleichen, hinterließ aber Gebäude, die die Stadt prägen wie das Grand Palais, das Petit Palais, das Musée d’Orsay – das lange als Bahnhof diente – und die Alexander-III.-Brücke. Auch die Pariser Untergrundbahn, die Metro, verdankt ihre Existenz der Weltausstellung.

Seine Eindrücke von den dort gezeigten Rechengeräten brachte Mayet oder sein Sekretär von Hand zu Papier; 2006 schuf Stephan Weiss eine Internet-Fassung. Mayet erwähnte zudem die schon im Berliner Amt vorhandenen Instrumente: dreizehn Burroughs-Addierer, sechs Staffelwalzen-Maschinen der Firma Burkhardt, eine Brunsviga, Rechenschieber und Logarithmentafeln sowie eine Multiplikationstafel. Dazu kamen eine neuartige Rechentafel des Schweizers Julius Billeter und zwei von Kollegen des Kaiserlichen Amtes erfundene Multiplikationshilfen, ein „Kantel-Rechenapparat“ und ein „Stabrechenapparat“.

In Paris entdeckte Mayet die Burroughs- und die Burkhardt-Maschine sowie die Brunsviga, denn ihre Hersteller zeigten auf der Weltausstellung ihre Produkte. Der Brunsviga-Fabrikant Grimme, Natalis & Co. präsentierte überdies ein Addiergerät ähnlich dem von Burroughs, das jedoch kein Resultat ausdruckte. Es könnte sich um ein frühes Modell des Addograph gehandelt haben. Neu war für Mayet die Arithmachine, ein Kettenaddierer aus Chicago; er wurde später als Arithstyle und Contostyle bekannt. Sein Erfinder Henry Goldman stammte aus Wien.

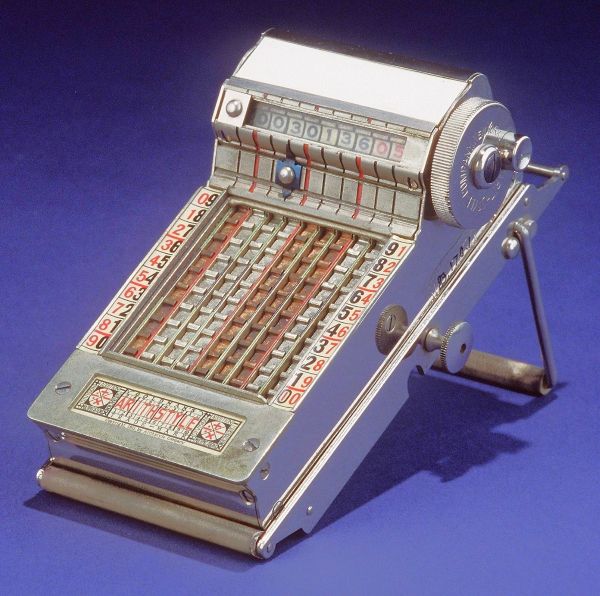

Mayet notierte auch zwei Geräte, die in Paris entstanden. Die Dactyle war ein Brunsviga-Nachbau, der Arithmometer von Louis Payen ging auf die gleichnamige Rechenmaschine des Pioniers Thomas de Colmar zurück. Eine Version aus den frühen 1890er-Jahren ist im Eingangsbild zu sehen. Für das Statistik-Amt eignete sich Payens Maschine nicht, denn es gab mit dem Burkhardt-Arithmometer ein deutsches Äquivalent. Ansonsten registrierte Mayet die Rechenschieber der Nürnberger Firma A. W. Faber und eine von Christel Hamann gefertigte Rechenmaschine, die wieder von der Schau zurückgezogen wurde.

Addiermaschine „Arithstyle“ – sie ist nur 18 Zentimeter lang. (Foto National Museum of American History, Smithsonian Institution)

Soweit der Besuchsbericht. Paul Mayet konzentrierte sich auf die digitale Rechentechnik und verschwieg die Registrierkassen, die die National Cash Register Company aus den USA gebracht hatte. Wenn man von den Rechenschiebern absieht, fehlen Hinweise auf analoge Apparate. Diese finden sich aber in den Rapports du Jury International in Kapitel IV über „Instruments de la Calcul et de Mathématiques“. Abschnitt 3 widmet sich Planimetern, Integraphen, Koordinatographen und weiteren mathematischen Instrumenten.

Eine Goldmedaille gab es für den serbischen Mathematiker Mihailo Petrović. Er hatte einen Analogrechner erfunden, der mit Flüssigkeiten operierte, Details stehen hier. Während der Weltausstellung fand in Paris außerdem ein Internationaler Mathematikerkongress statt. Am 8. August 1900 hielt der deutsche Teilnehmer David Hilbert einen Vortrag über offene mathematische Fragen. Die meisten der Hilbertschen Probleme – er erwähnte 23 Stück – wurden inzwischen gelöst, doch manche beschäftigen die Wissenschaft noch immer.

Die HNF Leser wissen natürlich dass auch der Eiffelturm der Weltausstellung zu verdanken ist . Ihr Erbauer Gustave Eiffel war auch für die Freiheitsstatue mit verantwortlich und hat mit seiner Firma beeindruckende Technische Innovationen erschaffen wie zB einen Windkanal in Paris. Das war allerdings erst später. Siehe https://www.pariscityvision.com/de/paris/sehenswurdigkeiten/eiffelturm/gustave-eiffel

Der Eiffelturm wurde für die Weltausstellung des Jahres 1889, anlässlich des 100. Jubiläums der französischen Revolution gebaut. Im aktuellen HNF-Blogartikel geht es um die Weltausstellung des Jahres 1900.

Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch und Japanisch).

Ein Jahr zuvor wurde Eiffels Garabit Viadukt über das Truyère-Tal eröffnet (165 m Spannweite) – ein Meisterwerk des Eisenbrückenbaus, das buchstäblich Maßstäbe setzte. Der Garabit Viadukt basierte auf der von Eiffels Firma errichteten Maria Pia Brücke in Porto, die 1877 eröffnet wurde und eine Spannweite von 160 m besitzt.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Eugen Kurrer