Johann Helfrich Müller und seine Rechenmaschine

Geschrieben am 25.06.2024 von HNF

Sie war nicht die erste Rechenmaschine für die Grundrechenarten, doch vermutlich die erste, die nützliche Arbeit leistete. Ihr Konstrukteur Johann Helfrich Müller führte sie am 24. Juni 1784 in Göttingen vor. Müller lebte von 1746 bis 1830 und brachte es bis zum Oberbaudirektor des Großherzogtums Hessen. 1788 erstellte er mit seiner Maschine Rechentafeln für Forstwirte.

Rechenmaschinen behandelten wir schon einige Male in unserem Blog. Die Antike kannte den Abakus, der Zahlen mit verschiebbaren Kügelchen speicherte. 1623 erfand Wilhelm Schickard für sein Gerät einen Addiermechanismus, eine ähnliche Lösung erdachte Blaise Pascal in den 1640er-Jahren. Neun seiner Addiermaschinen sind erhalten. Gottfried Wilhelm Leibniz kämpfte lange mit der Rechentechnik; überlebt hat von seinen Modellen nur ein einziges, das aber auch multiplizieren konnte.

Die ersten Rechenmaschinen waren kastenförmig oder wenigstens eckig. Im frühen 18. Jahrhundert gaben ihnen Jacob Leupold und Anton Braun eine runde Form. Ab 1770 baute der schwäbische Pfarrer Philipp Matthäus Hahn ebenfalls runde Maschinen. Er wusste wahrscheinlich von den Leibnizschen Staffelwalzen, mit denen sich einer der beiden Faktoren einer Multiplikation einstellen ließ. Die Funktionsweise einer Hahn-Maschine zeigt dieses Video; man erkennt dort die reihum befindlichen senkrechten Staffelwalzen. 1779 beschrieb Hahn sein Gerät in einem Artikel für den Teutschen Merkur.

Rechenmaschine von Anton Braun von 1727/1728 nach dem Konzept von Jacob Leupold (Foto Deutsches Museum/Konrad Rainer CC BY-SA 4.0 seitlich beschnitten)

Die nächste runde Maschine schuf Johann Helfrich Müller. Er wurde am 16. Januar 1746 in Kleve geboren, wo sein Vater in preußischen Diensten stand. In der Regel waren die Müllers Baumeister für die Landgrafen von Hessen-Darmstadt; dabei erbte ein Sohn die Stelle des Vaters. Johann Helfrich wurde 1762 Kadett in einem Artilleriekorps in Gießen und danach Ingenieur für Prinz Georg Wilhelm; ab 1774 arbeitete er in der gräflichen Bauverwaltung in Darmstadt. 1777 stieg er zum Landbaumeister auf, 1778 erhielt er außerdem das Patent als Ingenieur- und Artilleriehauptmann.

Auf die Idee einer Rechenmaschine kam Müller im Juni 1782, als er die Rauminhalte von Baumstämmen bestimmte. Unterstützt von Uhrmachern begann er mit der Konstruktion; er verwendete auch Informationen zur Hahnschen Maschine, die von seinem Freund Johann Heinrich Merck stammten. Merck hatte Philipp Matthäus Hahn 1778 in seiner Gemeinde in Kornwestheim besucht. Im Sommer 1783 verfasste Müller einen Vorbericht über seine eigene Maschine, ein Jahr später – Müller wohnte inzwischen in Gießen – war diese fertig.

Sie hatte eine Höhe von 16 Zentimetern und einen Durchmesser von 33 Zentimetern. Die Ziffern wurden auf Einstellrädern am Rande eingegeben, das Aufsummieren der Inputs geschah durch das Drehen der Kurbel. Äußerlich ähnelte das Gerät den Rechenmaschinen von Hahn, im Inneren gab es einen Unterschied: Die Staffelwalzen lagen horizontal und wiesen sternförmig zur Mittelachse. Unser Eingangsbild zeigt den Nachbau des HNF, dem die Mechanik fehlt; eine komplette Kopie erstellte das Bonner Arithmeum. Das Original und das Zubehör verwahrt das Hessische Landesmuseum Darmstadt.

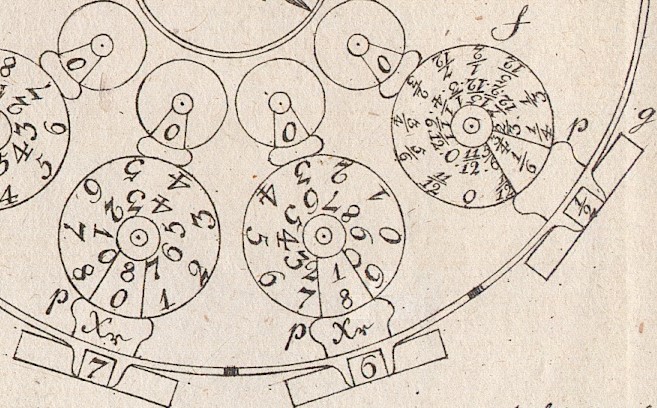

Müllers Maschine beherrschte die vier Grundrechenarten; Subtraktionen und Divisionen erfolgten durch Komplementärzahlen. Die Anzeigen des Summierwerks trugen deshalb zwei Ziffernringe. Zusätzliche Anzeigenscheiben und ein weiteres Einstellrad – siehe die Grafik unten – ermöglichten das Addieren und Subtrahieren nichtdezimaler Zahlen, zum Beispiel von Talern und Kreuzern. Zur Ausrüstung gehörte ein Scheibchen mit Nullen und Einsen, mit anderen Worten, mit einer Stelle konnte die Maschine schon im Dualsystem rechnen.

Die Müllersche Rechenmaschine mit Anzeigenscheiben für Kreuzer-Beträge. Das Scheibchen links geht nur bis zur Ziffer 8, das rechte zeigt die Zwölftel-Kreuzer an.

1784 fuhr Johann Helfrich Müller mit der Maschine nach Göttingen, der Universitätsstadt des Kurfürstentums Hannover. Am 24. Juni führte er sie im Haus der Verlegers Johann Christian Dietrich vor; anwesend war auch der Physikprofessor Georg Christoph Lichtenberg. Am 25. Juni hatte Müller einen zweiten Auftritt bei einer Versammlung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften; neben Lichtenberg kamen weitere Professoren der Universität, darunter zwei Mathematiker. Der König der Königlichen Gesellschaft war der damalige Kurfürst, der als George III. Großbritannien regierte.

Ein Vierteljahr nach der Vorführung kam Müller auf das Prinzip der Differenzmaschine, einer Kombination von Addiergeräten zur Produktion mathematischer Tafeln. Leider hat er sein Konzept nicht publiziert, sondern nur einem Brief anvertraut, den er am 18. September 1784 dem Göttinger Mathematiker Albrecht Ludwig Friedrich Meister schickte. 1786 deutete Müller die Idee in einem Buch über seine Rechenmaschine an. Die betreffenden Seiten waren möglicherweise dem englischen Mathematiker Charles Babbage bekannt, der 1822 eine funktionsfähige Differenzmaschine präsentierte.

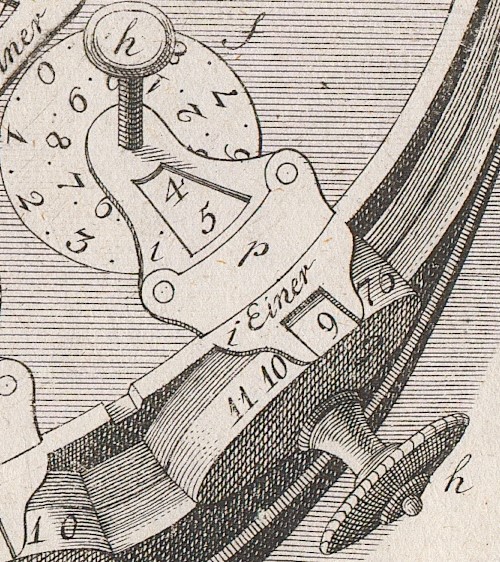

Das Input-Rad für die Einerstelle endet nicht bei 9, sondern bei 11, die Staffelwalze in der Maschine hat also zwei Zähne mehr. Das ermöglicht das Rechnen mit Zwölftel-Werten.

1788 legte Müller ein zweites Buch vor, „Neue Tafeln welche den cubischen Gehalt und Werth des runden, beschlagenen und geschnittenen Bau- und Werkholzes enthalten“. Sie wurden mit seiner Rechenmaschine ermittelt und füllten samt Begleittext 226 Seiten; die Tafeln dürften das erste Werk gewesen sein, das unter Hinzuziehung von Rechentechnik entstand. Müller zeichnete sich auch als Historiker aus. Anfang 1784 entdeckte er im Darmstädter Schloss die Addiermaschine von Christian Ludwig Gersten. Sie ging im Zweiten Weltkrieg verloren, doch existiert eine Kopie in der Brunsviga-Sammlung in Braunschweig.

Johann Helfrich Müller wurde 1796 Oberbaudirektor und 1810 geadelt; er starb am 12. Juni 1830 in Darmstadt. Dort steht auch sein architektonisches Hauptwerk, der 1780 von ihm entworfene Marktbrunnen. Seine Enkelin Louise von Gall machte sich einen Namen in der Literaturgeschichte. Sie verfasste Novellen, Romane und Theaterstücke und heiratete einen Kollegen, den westfälischen Schriftsteller Levin Schücking. Ihren Nachfahren überlieferten den schönen Scherenschnitt, der Johann Helfrich Müller in jungen Jahren zeigt.

Der Darmstädter Marktbrunnen (Foto Pedelecs CC BY-SA 3.0 DEED seitlich beschnitten)