Alpina – die deutsche Curta

Geschrieben am 15.07.2025 von HNF

In den Handel kam sie 1961, im selben Jahr verschwand sie wieder: die Alpina. Die winzige Rechenmaschine aus dem Allgäu sollte mit der ein wenig kleineren Curta aus Liechtenstein konkurrieren, was nicht gelang. 1971 endete ein zweiter Versuch, sie auf den Markt zu bringen. Die Alpina bleibt ein Wunder der Mechanik und ein nettes Sammlerstück.

Das Gerät im Eingangsbild stammt aus der Sammlung des HNF, diese Alpina führt der amerikanische Sammler Stephen Freeborn vor. Man sieht, wie die Rechenmaschine funktioniert und wie klein sie ist; die Länge beträgt ohne die Kurbel 16,6 Zentimeter. Im Jahr 2020 tauchte sie in der Fernsehsendung Kunst + Krempel des Bayerischen Rundfunks auf; die mitwirkenden Fachleute billigten ihr einen Wert von eintausend Euro zu.

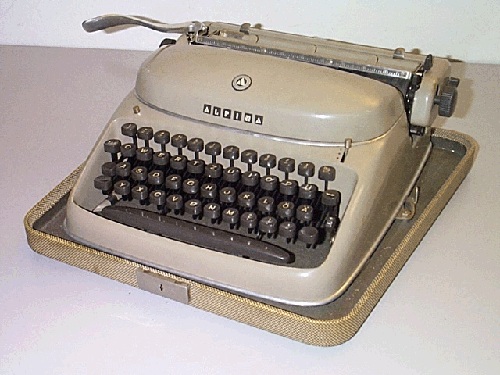

Die Alpina war die kleinste Vier-Spezies-Rechenmaschine aus Deutschland. Ihr Hersteller, die Alpina Büromaschinen-Werk GmbH, wurde 1949 in Kaufbeuren im Allgäu gegründet. Der Gründer Otto Rudolf Bovensiepen kam 1907 in Mettmann zur Welt. Nach dem Jurastudium arbeitete er für die Wanderer-Werke in Chemnitz und leitete ein Metallwerk in Langenberg bei Velbert. Im Allgäu fertigte er ab 1951 Schreibmaschinen, die auch Alpina hießen. Sie fallen durch die runde Abdeckung auf.

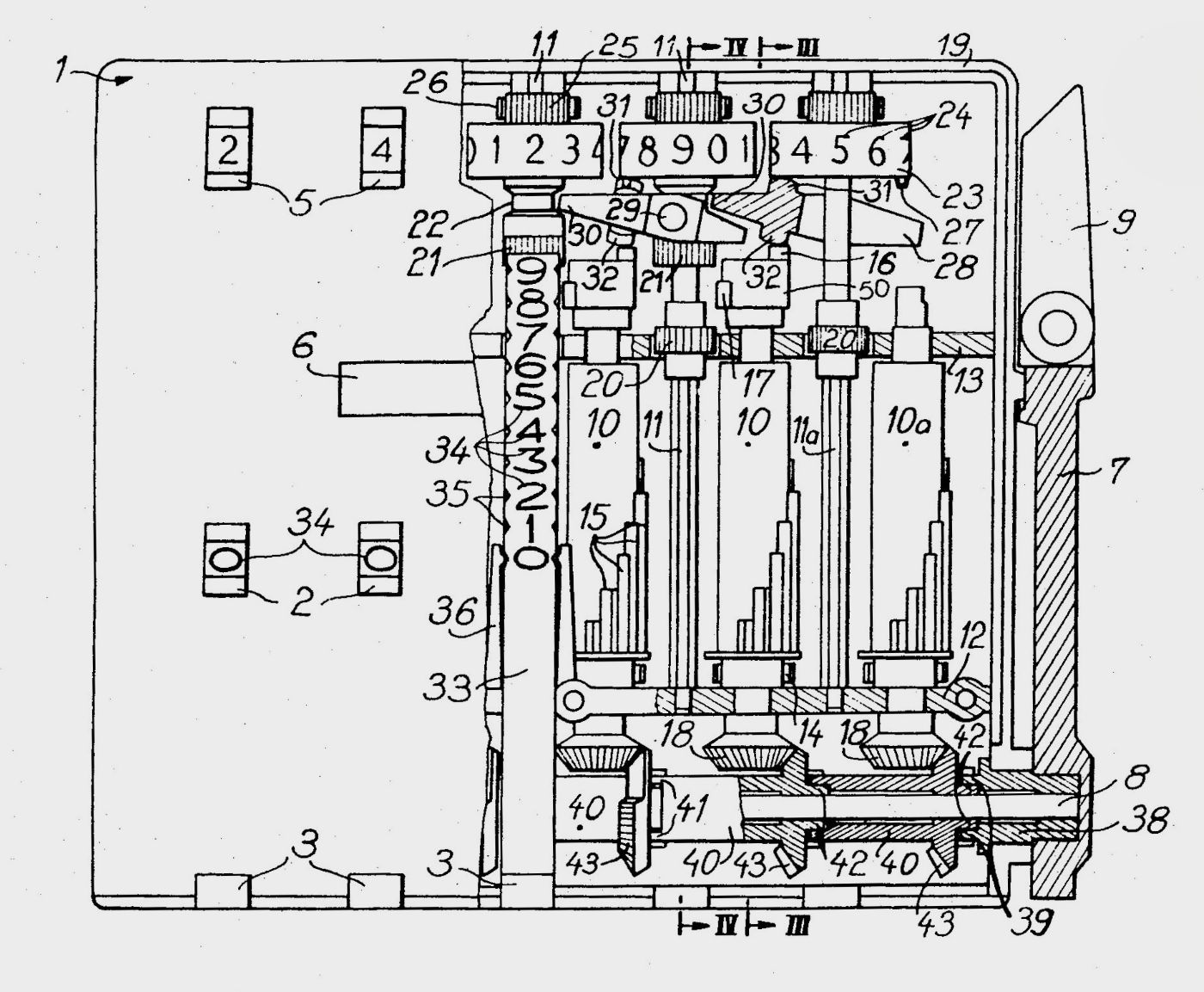

Das gleichnamige Rechengerät ging auf den Alpina-Mechaniker Oskar Mildner zurück. Er nahm an, dass im Markt der Bürotechnik noch Platz für eine weitere Kleinstrechenmaschine neben der 1949 eingeführten Curta war. Diese kam aus Liechtenstein und lag seit 1953 in der zweiten Generation vor. Die Curta basierte auf der von Gottfried Wilhelm Leibniz erfundenen Staffelwalze; die Alpina sollte mit Sprossenrädern operieren, genauer gesagt, mit Axial- oder Schwenksprossenrädern. Das Prinzip wird hier – bitte scrollen – in einer Grafik erläutert.

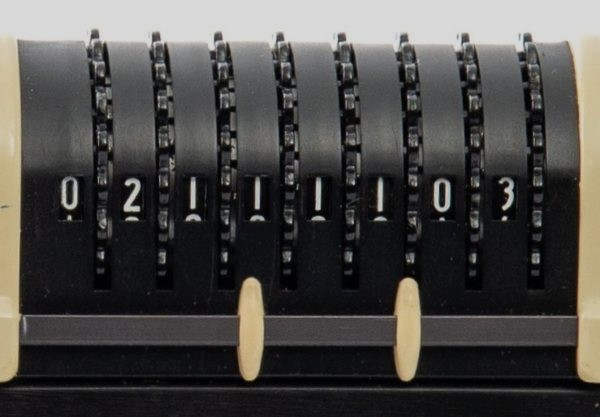

Die Einstellräder der Alpina-Rechenmaschine: In jedem befand sich ein Rädchen mit ausschwenkbaren Zähnen, die auf das Summierwerk wirkten.

Die Literatur nennt sowohl 1959 als auch 1960 als das Jahr, in dem Prototypen der Alpina auf der Hannover-Messe gezeigt wurden. Sicher ist, dass sie 1961 nach Überwindung diverser Fertigungsprobleme im Verkauf war. Sie kostete 425 DM, so viel wie das Urmodell der Curta; die größere Curta II erhielt man für 535 DM. In zehn Monaten entstanden viertausend Alpinas, die aber kaum Kunden fanden. Am Jahresende stoppte Bovensiepen die Produktion und versuchte, die Lagerbestände abzusetzen. 1962 verkaufte er sein Unternehmen.

Die Abteilung für Rechengeräte gehörte von 1969 bis 1971 Oskar Mildner. Er nahm die brach liegende Fertigung wieder auf und erstellte noch einmal 1.600 Alpinas. Danach war die Ära der Kleinstrechenmaschinen vorbei, die Zeit des Taschenrechners brach an. Und auch im 110 Kilometer entfernten Liechtenstein endete die Produktion der Curta. Von ihr wurden 140.000 Stück gebaut. Die Schlussphase der Kaufbeurener Firma schildert diese australische Internetseite. Heute ist der Name vor allem den Freunden schneller Autos bekannt.

Kleiner geht es kaum: Die Multator hatte keine Sprossenräder, sondern Stellsegmente. Hier greifen Abschnitte von kleinen Zahnrädern in das Summierwerk.

Nun folgen zwei Rechenmaschinen, denen die Eleganz der Curta und der Alpina fehlt, die aber ebenfalls ziemlich klein sind. In den 1950er- und frühen 1960er-Jahren bot die Norske Stansefabrik aus Lillesand in Südnorwegen die Multifix an. Sie war zwanzig Zentimeter lang und besaß eine verschiebbare Einstellmechanik, wie im Video zu erkennen. Eine andere Maschine der Nachkriegszeit war die Produx Multator aus Hamburg: der Grundkörper maß vierzehn Zentimeter. Die etwas größere Nachfolgerin Multator II wurde bis 1966 verkauft.

Schließen möchten wir mit der „machine à calculer miniature“ von Fernand Suif. Er bekam 1970 ein französisches und 1971 ein amerikanisches Patent. Die Maschine enthielt fünf Staffelwalzen – da hätte Leibniz gestaunt! Suifs Erfindung wurde in Genf realisiert und von der Münchner Zeitschrift „Schule“ für 19,80 DM per Nachnahme verschickt. Ein Foto bietet das Rechnerlexikon an, hier steht der deutsche Patentantrag. Die Minimath war weniger als zehn Zentimeter breit und der vermutlich kleinste Kleinstrechner aller Zeiten. Er konnte nur addieren und subtrahieren, doch wie heißt es so schön: Small is beautiful.

Der Verweis auf die Alpina des Arithmeums enthält einen Fehler: Statt am Ende des Links 1018 muss es heißen 1010. Der Minimath ist auch in der Lage zu multiplizieren.

Vielen Dank für den Hinweis, ist geändert.