Oper aus dem Hörer

Geschrieben am 05.08.2025 von HNF

Das 19. Jahrhundert kannte noch keine Computer, aber schon eine Art Audio-Streaming. Der Franzose Clément Ader installierte 1881 in Paris das Theatrophon; es übertrug Musik über eine Telefonleitung vom Opernhaus in eine Elektrizitätsausstellung. Eine ähnliche Anlage entstand 1882 in München. 1893 startete in Budapest der „Telefon Hirmondo“ oder Telefonbote. Hier verlasen Sprecher Nachrichten für Telefonanrufer.

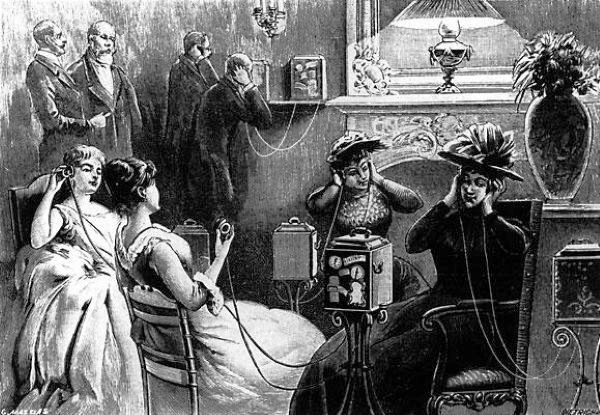

„Wie man in Paris eine Oper zuhause genießt“: So lautete die Überschrift eines Artikel, der vor hundert Jahren, im September 1925, im Scientific American stand. Er beschrieb das Theatrophon, eine Erweiterung des normalen Telefonnetzes. Es wurde von einer Privatfirma betrieben, kostete Gebühren und übertrug Opern, Operetten, Komödien und Dramen aus vier Theatern der französischen Hauptstadt live ins traute Heim.

Das Theatrophon war nicht ganz neu. Sein Erfinder, der Ingenieur Clément Ader, wurde 1841 als Sohn eines Tischlers in der Nähe von Toulouse geboren – dort starb er 1925 – und ist vor allem als Flugpionier bekannt; 1890 schwebte er fünfzig Meter weit. 1876 schuf Alexander Graham Bell in den USA ein funktionsfähiges Telefon, 1878 entwickelte Ader ein solches Gerät. Er beteiligte sich danach an einer Telefongesellschaft. Sein Theatrophon kam auf der großen Elektrizitätsausstellung zum Einsatz, die vom 15. August bis zum 15. November 1881 in Paris stattfand.

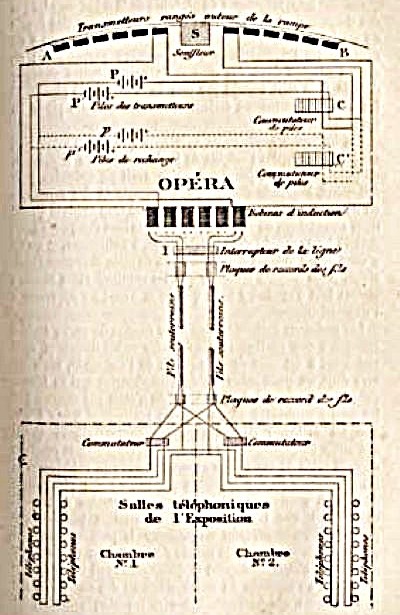

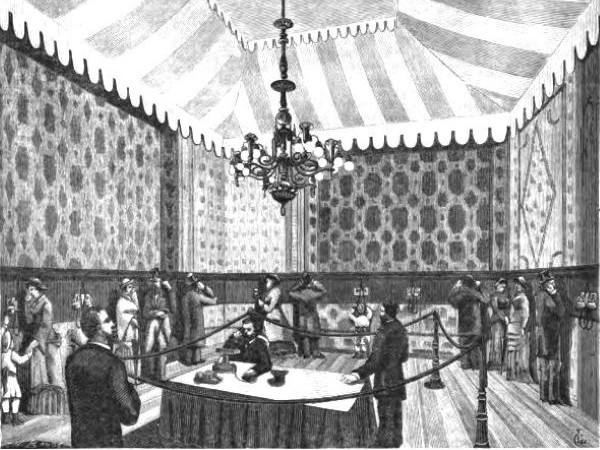

Im Ausstellungshaus befanden sich vier Räume, in denen insgesamt achtzig Telefonhörer hingen. Ihre Nutzer und Nutzerinnen vernahmen jeden Abend Übertragungen aus der Pariser Oper oder von der Comédie-Française. Die dahinter stehende Technik schilderte Ende 1881 der Scientific American, eine Beschreibung in deutscher Sprache bringt die Wikipedia. Da Clément Ader an den Spielstätten mehrere Mikrophone und zwei Leitungen zur Ausstellung installierte, konnte er schon stereophone Sendungen realisieren.

Das Ader-System wurde 1882 auch auf der Elektrizitätsausstellung in München vorgeführt, hier geht es zur Reportage des „Berliner Tageblatt“ (unten auf der Seite). 1883 erfolgte eine Präsentation in Wien. 1890 führte die Compagnie du Théâtrophone in Paris eine Version mit Münzbetrieb ein, in London begann 1895 die Firma Electrophone mit Übertragungen. Bei uns erlahmte das Interesse an der Technik, doch in den 1890er-Jahren lauschten Besucher des Berliner Science Centers Urania Konzerten der Philharmoniker.

Die 1920er-Jahre brachten der Welt den drahtlosen Rundfunk. Das Theatrophon erlebte dank der inzwischen erfundenen Verstärkerröhren ebenfalls einen kurzen Aufschwung; damals entstand der oben zitierte Artikel des „Scientific American“. Am 1. Oktober 1924 nahm die Münchner Telefonoper den Betrieb auf; das schrieb die Zeitung „Vorwärts“ (rechts unten), hier und hier gibt es Rückblicke. In den frühen Dreißigern erreichten all diese Verfahren ihr Ende. Den kabelbasierten Drahtfunk möchten wir nicht näher betrachten.

Wir gehen noch einmal in die 1890er-Jahre zurück und zu einem weiteren Fernsprechdienst. Am 15. Februar 1893 hob der ungarische Telefonpionier Tivadar Puskás in Budapest den Telefonboten, in der Landessprache Telefon Hírmondó, aus der Taufe. Puskás wurde 1844 in jener Stadt geboren und starb einen Monat nach dem Start des Projekts. Sein Bote war eine akustische Zeitung, bei der Sprecher von morgens bis abends Nachrichten verlasen. Dazu kamen Musikstücke und Anzeigen. Der Scientific American berichtete im Juni 1907.

Der Telefonbote stützte sich auf Abonnenten, die von zuhause anriefen. Ab 1924 übertrug er den ungarischen Rundfunk, 1944 wurden seine Leitungen bei der Eroberung von Budapest durch die Sowjetarmee zerstört. Schon vor dem Ersten Weltkrieg scheiterten Versuche, eine Telefonzeitung in den USA aufzubauen. Mehr Erfolg hatte ab 1910 der Araldo Telefonico in Italien. Auch er wechselte später zu Radioübertragungen und zählte zu den Vorläufern der nationalen Rundfunkanstalt RAI.

Die Telegrafennetze des 19. Jahrhunderts werden gelegentlich als viktorianisches Internet bezeichnet. Vielleicht haben auch die Theatrophone und Telefonzeitungen diesen Namen verdient. Sie tauchen in utopischen Romanen von Jules Verne und Edward Bellamy auf, und wir können die fantastische Steampunk-Station des HNF – sie ist in unserem Eingangsfoto zu sehen – als ein Denkmal auffassen. Es folgen nun noch einige Bilder zum Thema.

Theatrophon 1881 – separate Leitungen für die linke und rechte Muschel ermöglichten Stereophonie. (Foto Zubro CC BY-SA 3.0 seitlich beschnitten)

Englischer Electrophone-Tisch mit Anschlüssen für Kopfhörer wohl aus den 1900er-Jahren (Foto Science Museum Group CC BY-NC-SA 4.0 seitlich beschnitten)

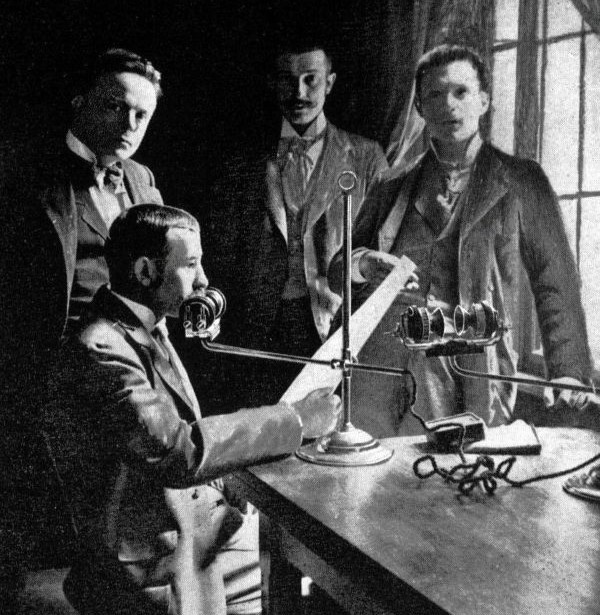

In der Urania in den 1890er-Jahren, die Musik kommt von den Berliner Philharmonikern. (Foto Museumsstiftung Post und Telekommunikation CC BY-SA 4.0 seitlich beschnitten)

Kopfhörer-Set für telefonische Übertragungen aus der Bayerischen Staatsoper, um 1925 (Foto Museumsstiftung Post und Telekommunikation CC BY-SA 4.0 seitlich beschnitten)