Der Tag als der Virus kam

Geschrieben am 27.01.2017 von HNF

Anfang März eröffnet das HNF die Sonderausstellung „Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt“. Sie beleuchtet die Gefahren von schädlicher Software und wie man sich dagegen schützt. Vor 25 Jahren waren die Datennetze noch klein. Es gab aber schon Schadsoftware, die sich etwa durch Weitergabe von Disketten ausbreitete. Der bekannteste Fall aus jener Zeit war der Computervirus Michelangelo.

Der SPIEGEL bemerkte es mit einem Jahr Verspätung: „Ein amerikanischer Student entwickelte Programme, die in ‚gesunden‘ Computern nisten können – wie ein heimtückischer Erreger im menschlichen Körper.“ So stand es im Heft vom 19. November 1984. Der Student hieß Fred Cohen, studierte in Los Angeles und hatte am 10. November 1983 den ersten Computervirus vorgestellt, der explizit so genannt wurde. Wobei der Name von Cohens Doktorvater Leonard Adleman kam, einem der drei Erfinder des Verschlüsselungsverfahrens RSA.

Was ist ein Computervirus? Hier folgen wir der Definition des Virus-Test-Center der Universität Hamburg von 1995: Es sind von Menschen geschriebene Programme, die sich selbst reproduzieren, indem sie sich an andere Programme anhängen. Fast immer enthalten sie einen Abschnitt, der Schäden verursacht. Programmviren dringen in Programmdateien ein und werden durch den Start derselben aktiviert. Systemviren befallen die Systembereiche von Disketten und Festplatten. Sie werden bereits beim Hochfahren des Computers ausgeführt.

Die Experten streiten sich, wer das Prinzip des Computervirus erfand. War es John von Neumann, der 1949 die Idee eines sich selbst reproduzierenden zellularen Automaten hatte? Oder Robert Thomas, dessen Programm Creeper 1971 das neue Computernetzwerk ARPANET durcheilte? Oder war es Jürgen Kraus, der 1980 in der Uni Dortmund eine Diplomarbeit über Selbstreproduktion bei Programmen einreichte? Eine Seite der Arbeit behandelte „Selbstreproduzierende Programme und Viren“.

1982 schrieb der High-School-Schüler Richard Skrenta das Programm Elk Cloner. Er brachte es über Disketten, die Spiele enthielten, für den Apple II in Umlauf. Das Programm wurde beim Einschalten gestartet und setzte sich im Betriebssystem fest. Es bewirkte, dass auf dem Monitor ein Gedicht erschien; beim Neustart verschwand es wieder. Die Beiträge von Skrenta und Cohen richteten keinen direkten Schaden an, schlugen sich aber in den Medien nieder. Das Konzept des Computervirus wurde international bekannt, und negative Folgen blieben nicht aus.

Am 4. Februar 1991 machte der Inhaber eines australischen Computerladens eine seltsame Beobachtung. Nach der Installation eines Programms füllte sich der Monitor mit ungeordneten Buchstaben, Ziffern und Zeichen. Eine Analyse ergab: Der Computer hatte einen Virus geladen, der am 6. März des Jahres aktiv wurde. Er änderte bei IBM-PCs und dazu kompatible Rechnern das Startprogramm, indem er einen bestimmten Bereich der Festplatte oder der dafür vorgesehenen Diskette an einen anderen Platz verschob. Das Gerät wurde unbenutzbar.

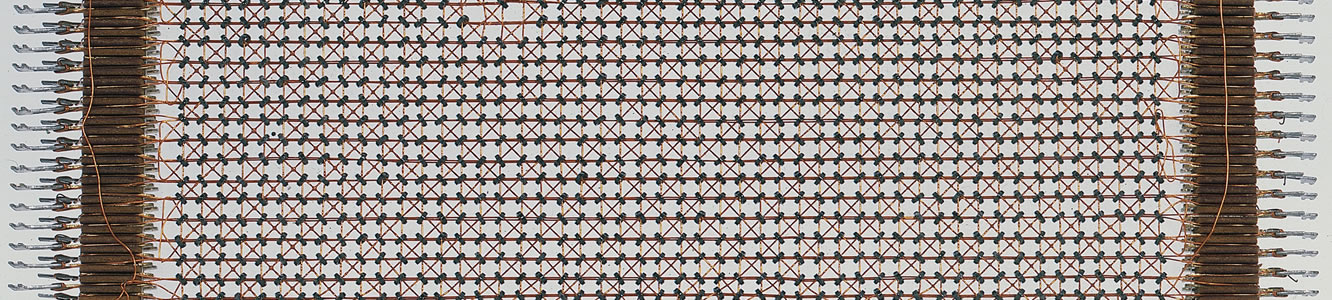

Ein kluger Kopf sah dann, dass jener Tag auch der Geburtstag von Michelangelo Buonarotti war. Unser Eingangsbild zeigt – mit einer Zugabe – einen Ausschnitt aus einem seiner Werke. Der berühmte Maler und Bildhauer kam am 6. März 1475 in der Toskana zur Welt. Auf diese Weise wurde aus dem anonymen Virus der gefürchtete „Michelangelo“. Wahrscheinlich stammte er aus Ostasien und verbreitete sich durch Treiber-Disketten für Grafikkarten und Computermäuse.

Im Januar 1992 gestand eine Computerfirma, dass sie versehentlich 500 Rechner mit Michelangelo ausgeliefert hätte. Ein anderes Unternehmen hatte 900 infizierte Floppy Disks verkauft. Die Nachrichtenagenturen überboten sich mit Schreckensmeldungen. UPI befürchtete Hundertausende von virusverseuchten Computern, Reuters sprach gar von Millionen. Die User standen Schlange, um Antivirenprogramme zu erwerben. Als sie ausverkauft waren, griff man zu Büchern.

Einen Eindruck jener Tage vermitteln TV-Clips aus Australien, Kanada und den USA. In Deutschland traten zwei Institute gegen Michelangelo an. Im Januar 1992 gab der Hamburger Informatikprofessor Klaus Brunnstein, der 1988 das Virus-Test-Center gegründet hatte, ernste Warnungen heraus. Im Februar schloss sich das Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI an; es richtete eine Telefon-Hotline ein. Das Amt existierte seit dem 1. Januar 1991; es wurzelte in der Zentralstelle für das Chiffrierwesen, der Kryptoabteilung des Bundesnachrichtendiensts.

Anders sah der Hamburger Chaos Computer Club die Virengefahr. Zwei Tage vor dem 6. März 1992 warf er in seiner Datenschleuder den amtlichen Experten wie auch der IT-Sicherheitsbranche Panikmache und Irreführung des Verbrauchers vor. Michelangelo würde von Virenscannern erkannt. Die Berichterstattung hätte nur das Ziel, der Sicherheitsbranche zur CeBIT – die Computermesse begann am 11. März – volle Auftragsbücher zu bescheren. Auch der SPIEGEL wiegelte ab.

Der Michelangelo-Tag kam und ging, und die Skeptiker behielten Recht. Bis zum 6. März 1992 wurden in Deutschland 1.300 infizierte Computer gemeldet und vom Virus befreit. Danach trafen Berichte zu 150 Systemen ein, in denen die Schadsoftware Daten vernichtete. Dazu kommt natürlich noch eine Dunkelziffer. In den Jahren 1993 und 1994 fiel der 6. März aufs Wochenende, also auf Tage, in denen viele im Büro benutzte Personal Computer ausgeschaltet waren. Und in der Folgezeit verschwanden die großen 5,25-Zoll-Disketten, über die sich der Virus am liebsten verbreitete.

Klaus Brunnstein musste sich viel Kritik zu seinen Warnungen anhören. Bald änderte sich allerdings die Lage. Das World Wide Web wuchs und gedieh, immer mehr Menschen gingen online, und die zunehmende E-Mail-Nutzung brachte den Urhebern von Schadsoftware ganz neue Möglichkeiten. Wer sich über Viren, Würmer, Trojaner und Mittel dagegen informieren möchte, dem empfehlen wir die Sonderausstellung „Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt“. Sie startet am 2. März im HNF und läuft bis zum 30. Juli. Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Bereits 1979 wurde bei der Nixdorf Computer AG Verschlüsselungssoftware /-Hardware für Banken-Applikationen eingesetzt.

Damit konnte das Einschleusen von Schadsoftware in die Steuerung von Geld-

ausgabeautomaten verhindert werden. Unbefriedigend war damals, dass das ZfCh in Bonn sich weigerte, eine Sicherheitsprüfung für den IBM DES abzugeben. Mit der Begründung, dass der „Feind“ dann wisse, welche Kompetenz im Codeknacken diese Bundesstelle habe.

Je subtiler die Abwehrmaßnahmen umso brachialer gehen die Kriminellen heute bei dem Knacken von Geldausgabeautomaten vor.