Heinz Nixdorf und Constantin Carathéodory

Geschrieben am 18.02.2025 von HNF

Heinz Nixdorf interessierte sich für alte Schreibmaschinen, alte Rechenmaschinen und alte Computer. Darüber hinaus sammelte er Bücher aus der Geschichte der Mathematik. 1984 ersteigerte er 150 historische Werke, die einst dem griechischen Mathematiker Constantin Carathéodory (1873-1950) gehörten; er unterrichtete das Fach an der Universität München. Sie bilden heute den Kern des historischen Buchbestands im HNF-Archiv.

„Ich bin am 13. September 1873 in Berlin von griechischen Eltern geboren, deren Angehörige schon seit geraumer Zeit den Kontakt mit der westlichen Welt zu finden gewußt hatten. Aus diesem Grunde kam ich seit meiner frühesten Kindheit mit vielen verschiedenen Völkern und weit auseinanderstehenden Kulturkreisen in Berührung.“

Diese Zeilen brachte Constantin Carathéodory am Ende seines Lebens zu Papier; er starb am 2. Februar 1950 in München. Von 1924 bis 1938 lehrte er Mathematik als Professor der Ludwig-Maximilian-Universität. Seine gesammelten Werke erschienen von 1954 bis 1957 in fünf Bänden, man kann sie nach Anmeldung im Internet Archive lesen. Der letzte enthält eine Autobiografie, die bis 1908 reicht. Carathéodorys spätere Jahre beschrieb der frühere HNF-Kurator Ulf Hashagen in einem Aufsatz, den das Deutsche Museum veröffentlichte.

Der Mathematiker stammte aus einer einflussreichen christlichen Familie, deren Mitglieder meist im türkischen Staatsdienst arbeiteten. Ein Großonkel war Außenminister, der Vater Botschafter in Belgien und zuvor in Berlin stationiert. In jener Zeit kam Carathéodory zur Welt. Er absolvierte die Militärakademie in Brüssel und arbeitete als Bauingenieur in Ägypten. Von 1900 bis 1904 studierte er in Berlin und Göttingen Mathematik; nach Promotion und Habilitation wurde er in Göttingen Privatdozent, danach in Bonn. Ab 1909 lehrte Carathéodory als Professor in Hannover, Breslau, Göttingen und Berlin.

Von 1920 bis 1922 sollte er in Smyrna, dem türkischen Izmir, eine Universität aufbauen. Die Region war damals von Griechenland besetzt. Mit knapper Not entkam Carathéodory der Zerstörung der Stadt am Ende des griechisch-türkischen Krieges. Ab 1922 unterrichtete er in Athen und ab 1924 als deutscher Staatsbürger in München. 1925 wurde er in die Bayerische Akademie der Wissenschaften gewählt. Er betätigte sich auf vielen mathematischen Feldern, am liebsten mochte er die Variationsrechnung. Er widmete sich ebenso Problemen der Physik und beriet Albert Einstein. 1938 erfolgte seine Emeritierung.

Stempel aus einem Buch, das Carathéorody von seinem Vater Stephanos erbte; dargestellt ist der Kopf der Göttin Athene.

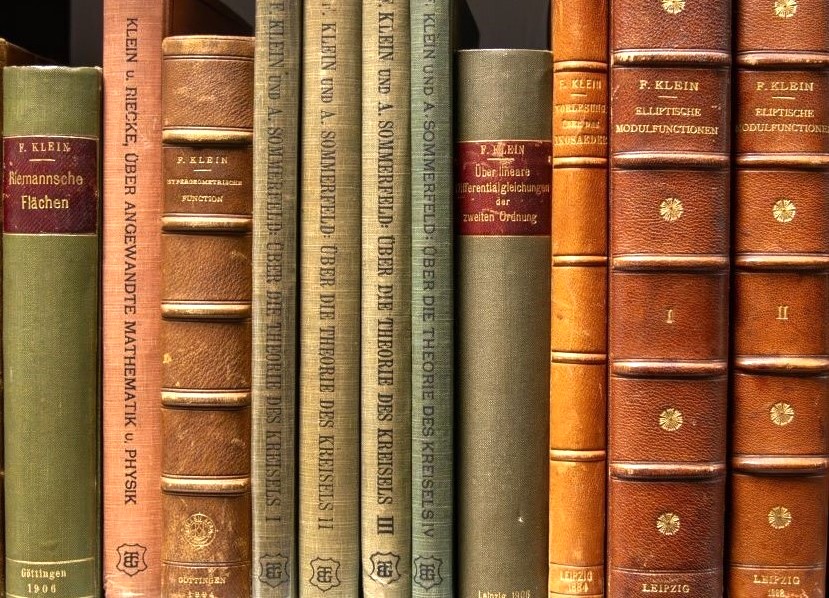

Neben dem Lehren und Forschen stellte Carathéodory eine eindrucksvolle Bibliothek zur Geschichte seines Fachs zusammen. Er erwarb Bücher in Antiquariaten, erhielt Geschenke von Kollegen und erbte zahlreiche Bände von seinem Vater. In seinem bewegten Leben gingen manche Bücher verloren, 1984 waren noch 150 Posten aus seiner mathematischen Kollektion vorhanden. Darunter befanden sich Sammlungen von Broschüren, Dissertationen und Sonderdrucken, von der reinen Stückzahl waren es wohl mehr als 400 Einzelschriften.

Diese bot das Antiquariat Dr. Helmut Tenner in Heidelberg zum Kauf an. Der zugehörige Katalog nannte sie „die umfangreiche Handbibliothek des bedeutenden Mathematikers Constantin Carathéodory“. Die Auktion erfolgte am 8. Mai 1984, den Zuschlag erhielt meist Heinz Nixdorf. Die im Katalog verzeichneten Preise lagen zwischen 100 und 800 DM pro Titel; grob geschätzt dürfte Nixdorf zwischen 50.000 und 100.000 DM ausgegeben haben.

So gelangte Carathéodorys Sammlung nach Paderborn. Seit 1996 liegt sie im historischen Bestand der HNF-Bibliothek neben vielen anderen Büchern über Mathematik, Physik und Rechentechnik. Sie umfasst Werke des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, dazu Mitschriften von Vorlesungen aus Carathéodorys Studienzeit und zwei Alben „Orient I“ und „Orient III“ – der mittlere Band ging offenbar verloren – mit geografischen und folkloristischen Fotografien. Erwähnen möchten wir auch die arabische Logarithmentafel.

Die Fachwelt vergaß Constantin Carathéodory nicht; 1973 fand in Athen ein internationales Symposium zum 100. Geburtstag statt. 2002 benannte die Münchner Universität einen Hörsaal nach dem Mathematiker, 2004 erschien in englischer Sprache die maßgebliche Biografie von Maria Georgiadou. Schließen möchten wir mit dem Carathéodory-Museum in der ostgriechischen Stadt Komotini.