KL-7 – die Enigma der NSA

Geschrieben am 12.08.2025 von HNF

Vor rund hundert Jahren erschien die legendäre deutsche Chiffriermaschine Enigma. Sie hatte Rotoren mit elektrischen Leitungen, die die Buchstaben einer Nachricht verwürfelten. Ganz ähnliche Geräte entstanden in Amerika, in England und der Schweiz. 1953 führte der amerikanische Krypto-Geheimdienst NSA die KL-7 ein, eine leistungsfähige Rotormaschine. Ein Exemplar besitzt die Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation.

Die Chiffriermaschine wurde in den 1870er-Jahren in Frankreich erfunden. In Schwung kam die Technik nach dem Ersten Weltkrieg mit rotorbasierten Apparaten. Auch Geheimdienst-Laien wissen von der deutschen Enigma; Experten kennen die Enigma-inspirierten Nachfolger wie die englische Typex, die amerikanische SIGABA und die Schweizer Nema.

Im Frühjahr 1945 begann die Kryptologie-Abteilung der US Army mit der Entwicklung eines neuen Chiffriergeräts mit Rotoren. Die fertige Ausführung trug den Namen AFSAM-7 und wurde von der Firma Burroughs im US-Bundesstaat Michigan gebaut; die Bezeichnung änderte sich dann in KL-7. Die Maschine erreichte Anfang 1953 die Truppe, fast acht Jahre nach Entwicklungsstart. In dieser Zeit hatte sich die Krypto-Szene der USA grundlegend gewandelt. Die Oberaufsicht über die KL-7 oblag nicht mehr der Armee, sondern dem 1952 gegründeten Geheimdienst NSA.

Nutzer der KL-7 waren die US Army, die US Air Force, der Auslandsgeheimdienst CIA und das FBI. Die Marine hielt sich abseits, sie verwendete eine ähnliche Maschine namens KL-47. Ab 1956 lief die KL-7 in den Streitkräften aller NATO-Staaten, auch in der Bundeswehr. 1966 sollen in aller Welt 25.000 Stück im Einsatz gewesen sein. In den 1970er-Jahren traten an die Stelle der rotorbasierten Chiffriergeräte elektronische Systeme. Die KL-7 besaß aber schon vier Röhren in der Druckersteuerung.

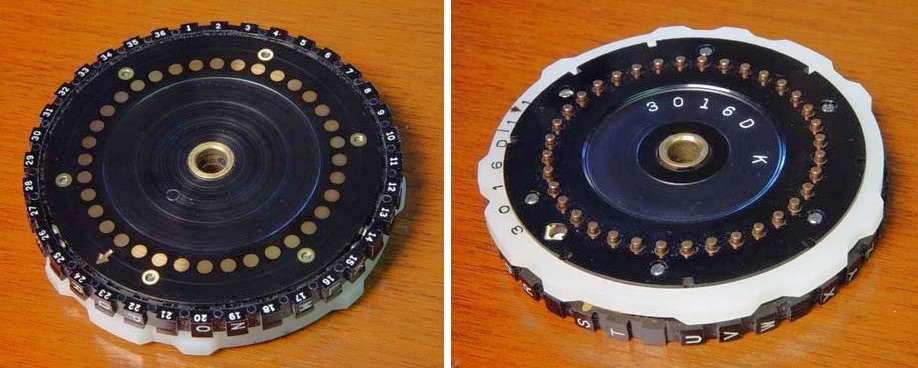

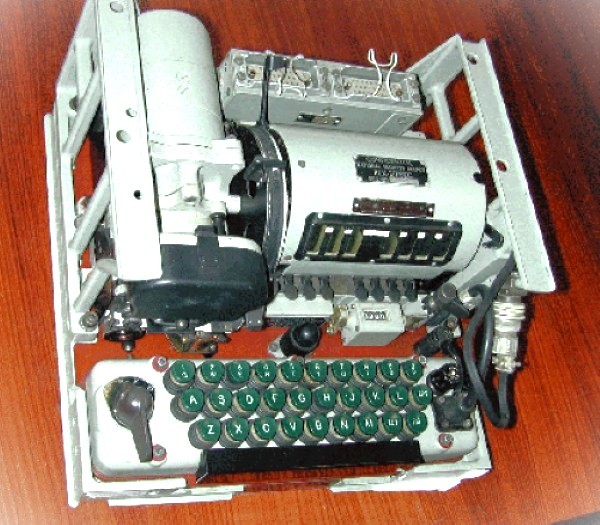

Die Maschine sah etwas anders aus als die Enigma, das Foto und das Eingangsbild zeigen die Grundelemente (Foto Bert Bostelmann/Museumsstiftung Post und Telekommunikation CC BY-SA 4.0 seitlich beschnitten). Vorn sitzt die Tastatur, dahinter der Chiffrierteil, der sich abnehmen ließ. Er enthielt einen festen und sieben austauschbare Rotoren – in unserem Eingangsbild fehlen sie. Auf der Vorder- und der Rückseite befanden sich 36 elektrische Kontakte und im Inneren des Rotors die Verbindungsdrähte, die das Alphabet änderten.

Links ist die Druckvorrichtung – die KL-7 hatte keine Lampen wie die Enigma. Sie operierte entweder im Ver- oder im Entschlüsselungsmodus. Wie bei anderen Chiffriermaschinen wurden die Auswahl und die Voreinstellungen der Rotoren täglich geändert. Dafür gab es zwei unterschiedliche Prozeduren, POLLUX und ADONIS. POLLUX betraf normal geheime und ADONIS hochgeheime Nachrichten. Außerdem zog die NSA alle paar Jahre die Maschinen ein, um die Rotoren neu zu verdrahten.

Die KL-7 hatte keine Umkehrwalze, sondern chiffrierte die Buchstaben und Ziffern in einer Richtung, also vom ersten bis zum achten Rotor. Sie konnte aber den Stromimpuls, der bei einem Durchgang herauskam, erneut einem der Rotoren zuführen. Diese Idee ging auf den amerikanischen Kryptologen Albert Small zurück, der 1944 ein geheimes Patent anmeldete. Er erhielt es erst 1961, nachdem sein schwedischer Kollege Boris Hagelin, der nichts von Smalls Anmeldung wusste, im Jahr 1957 ein Patent für die gleiche Erfindung bekam.

Diese KL-7 wurde im Vietnamkrieg von nordvietnamesischen Truppen erbeutet. Sie gelangte später in das NSA-Museum.

Viele technische Einzelheiten zur KL-7 publizierte der Krypto-Forscher Dirk Rijmenants im Internet und als PDF-Datei; er erstellte auch einen Simulator. Ebenso ausführlich sind die Seiten des niederländischen Crypto Museum und des Kanadiers Jerry Proc. Wie andere Geheimdienst-Geheimnisse wurde auch die KL-7 an die Gegenseite verraten, in diesem Fall durch den US-Armeeoffizier Joseph Helmich und den Marine-Angehörigen John Walker. Beide wurden gefasst und beendeten ihr Leben hinter Gittern.

Heute besitzt die Museumsstiftung Post und Telekommunikation eine KL-7, jedoch ohne die innen sitzenden Rotoren. Sie gehörte der Zentralstelle für das Chiffrierwesen, der Krypto-Abteilung des BND. 2001 zeigte das HNF eine solche Chiffriermaschine als Leihgabe der Fernmeldeschule und Fachschule des Heeres für Elektrotechnik in Feldafing. Inzwischen gehört die Schule zum Ausbildungszentrum Cyber- und Informationsraum AusbZ CIR der Bundeswehr. Dem HNF blieb – siehe unten – ein Foto, aber das ist auch etwas Schönes.

Die KL-7 war sogar 1982 bei der Bundesmarine noch im Einsatz. Ich habe gemischte Erinnerungen, vor allem an das Spezial-Radiergummi, um die anfälligen Rotorkontakte zu reinigen…

Verwendet wurde die KL-7 aber (zusammen mit Morse-Übertragung auf der Kurzwelle) nur noch als Reserve-Verfahren, falls es mit dem normalerweise genutzten Funkfernschreiben und Sprechfunk Probleme geben sollte. Kurz danach wurde die KL-7 dann wohl endgültig ausgemustert.