Findex – der wahre Mikrocomputer

Geschrieben am 05.03.2024 von HNF

The real microcomputer nannte die kalifornische Firma Findex Ende 1979 ihr Produkt. Der gleichnamige Rechner kam im März des Jahres in den Handel. Er enthielt den Z80-Chip von Zilog, ein Display mit sechs Zeilen und einen Drucker. Der Findex wog vierzehn Kilo und besaß einen Tragegriff. Er war mit einiger Sicherheit der erste portable Acht-Bit-Computer.

Das Computerjahr 1979 bescherte uns die Acht-Bit-Systeme Atari 400 und 800 sowie die deutschen Kleinrechner KISS und Alphatronic P1; wir haben sie im Blog behandelt. In den USA wurde außerdem ein Computer namens Findex vorgestellt; er stammte von einer Firma in Los Angeles, die den gleichen Namen trug. Er ähnelte einer elektrischen Schreibmaschine und ließ sich – das war neu – an einem Handgriff von einem Ort zum anderen bringen.

Konstruiert hatte ihn Daniel Nay. Geboren am 19. August 1934, studierte er Elektrotechnik an der Stanford-Universität. Wie es scheint, arbeitete er in den 1960er-Jahren im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, einem wichtigen NASA-Institut. In den Siebzigern schuf er einen Mikrocomputer mit der Bezeichnung STACKBD. Es folgte der erwähnte Findex, zu dem wir gleich kommen. Später war er für die Firma Control Data tätig; sein Name findet sich auf mehreren Patenten. Daniel Nay starb am 27. Mai 2015 in seinem kalifornischen Wohnort.

Der Findex erschien Anfang 1979 in der Fachpresse. Das Intelligent Machines Journal – ab 1980 hieß es „Info World“ – kündigte am 17. Januar des Jahres einen „portable micro with built-in bubble memory“ an. Die Zeile fasste die Hauptmerkmale zusammen. Es handelte sich um einen Mikrocomputer, er war tragbar, und er besaß einen Magnetblasenspeicher. Diese Technik schilderten wir ebenfalls in unserem Blog. Den Findex gab es in mehreren Varianten, die preiswerteste sollte 4.900 Dollar kosten.

Erhältlich war sie erst im Frühjahr 1979. Das lesen wir in einem Artikel, der im April 1979 im Magazin Electronics stand, bitte PDF-Seite 230 aufschlagen. Demnach begannen Daniel Nay und seine Kollegen Ende 1975 mit der Entwicklung des Computers. Er erhielt einen Acht-Bit-Prozessor vom Typ Zilog Z80 und einen Arbeitsspeicher mit 48 Kilobyte. Zusätzlich hatte er den Magnetspeicher, der 128 Kilobyte aufnahm. Integriert waren ein Plasmadisplay mit sechs Zeilen zu jeweils 40 Zeichen und ein Drucker mit einer schmalen Papierrolle. Als Betriebssystem diente CP/M.

Die besten Informationen über den Findex verdanken wir einer Broschüre, die Ende 1979 oder Anfang 1980 vorlag. Neben dem Modell 100TD mit dem 48-Kilobyte-Speicher bot der Hersteller die teurere Version 128TD mit einem Magnetblasenspeicher an. Das Grundmodell ließ sich durch ein Diskettenlaufwerk erweitern, der Findex 128TD nahm zusätzliche „Bubble Memories“ auf. An die Stelle der Kassenzettelrolle trat ein Drucker für normales Papier. Wer noch Geld übrig hatte, konnte das Display auf 80 Zeichen pro Zeile verlängern oder einen Akustikkoppler für den Netzbetrieb erwerben.

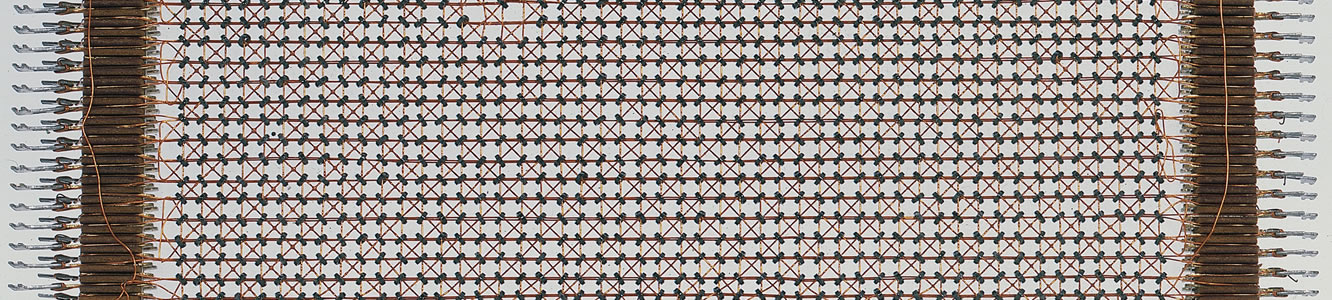

Darüber hinaus lieferte Findex diverse Peripheriegeräte und eine Fülle von Software. Die Verkaufsziffern wissen wir nicht. Die Fachpresse erwähnte die Firma zuletzt im April 1982 in Deutschland und im Mai in den USA, siehe „Mergers & Acquisitions“ unten auf der Seite. In der Folgezeit verschwand sie. In historischen Sammlungen tauchen ihre Rechner selten auf, doch befindet sich ein Findex 200C im Computermuseum der Universität Stuttgart. Er ist im Eingangsbild zu sehen; das sind die Chips. Wir danken Klemens Krause für die Erlaubnis, das Foto im Blog nutzen zu können.

Nun möchten wir noch auf Michael Wurmbrand eingehen, den Vizepräsidenten von Findex. Geboren wurde er 1938 in Rumänien. Sein Vater Richard Wurmbrand konvertierte vom jüdischen zum christlichen Glauben und wurde Pfarrer; nach dem Krieg war er jahrelang in Haft und erlitt schwere Misshandlungen. Michael Wurmbrand gelang währenddessen das Ingenieurstudium. 1966 konnte die Familie in die USA ausreisen. Dort arbeitete er in einer von seinem Vater gegründeten Missionsgesellschaft; das Foto zeigt die beiden 1979. Inzwischen betreibt Michael Wurmbrand eine eigene Stiftung.