Franz Kafka und seine Schreibmaschinen

Geschrieben am 31.05.2024 von HNF

2024 ist nicht nur ein Kant-, sondern auch ein Kafka-Jahr. Der Prager Schriftsteller starb am 3. Juni 1924 in einer Klinik in Österreich. Er gilt als ein Klassiker der deutschen Literatur. Franz Kafka war mit der Bürotechnik vertraut und benutzte ab und zu eine Schreibmaschine. In einer Erzählung schilderte er ein Schreibgerät mit mörderischen Eigenschaften.

Geboren wurde er in Prag am 3. Juli 1883, als die Stadt zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gehörte. Die Familie Kafka zählte zur Deutsch sprechenden Minderheit. Der kleine Franz wuchs in der Prager Altstadt auf, wo der Vater ein Ladengeschäft betrieb. Nach Schule und Studium arbeitete Kafka ab 1908 in einer Unfallversicherung. Da er gut Tschechisch konnte, behielt er seine Stelle, als 1918 die Tschechoslowakei entstand. Ein Lungenleiden setzte 1922 der Berufstätigkeit ein Ende, am 3. Juni 1924 starb Kafka in Kierling bei Wien an der Tuberkulose. Sein Grab liegt auf dem Neuen jüdischen Friedhof in Prag.

Bekannt wurde Franz Kafka aber nicht durch die Vita, sondern durch seine Werke. Nach 1945 stiegen sie zur Weltliteratur auf; ihre Sicht des Daseins prägt bis heute die Kultur. Wir beschränken uns auf einen kleinen Teil von Leben und Werk, die Beziehung zur Medien- und zur Bürotechnik.

1907 eröffnete in Prag das erste Lichtspieltheater. Kafka sah sich viele Programme an, 1913 schrieb er die schönste deutsche Filmkritik: „Im Kino gewesen. Geweint.“ 1911 besuchte er bei einer Dienstreise im nordböhmischen Friedland das dortige Kaiserpanorama, das Serien von Stereofotos präsentierte.

Ein Parlograph der Carl Lindström AG; hinten sitzt die Wachswalze. (Foto Stiftung Deutsches Technikmuseuum Berlin)

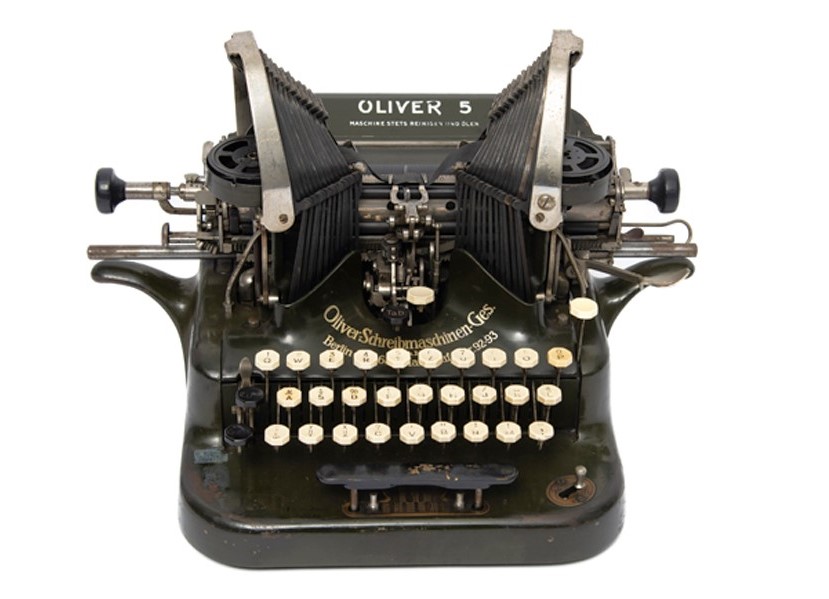

Für seine Literatur und seine Korrespondenz nahm er manchmal die Schreibmaschine. Der Überlieferung nach war das eine Oliver Modell 5 der gleichnamigen amerikanischen Firma; er fand sie wahrscheinlich in seiner Versicherung. Der längste so erstellte Text dürfte der Brief an den Vater von 1919 gewesen sein; der getippte Teil umfasst 45 Seiten, dazu kommen zwei Manuskriptblätter. Sie liegen in der israelischen Nationalbibliothek, eine komplett handschriftliche Fassung besitzt das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Abgeschickt hat Kafka den Brief aber nie.

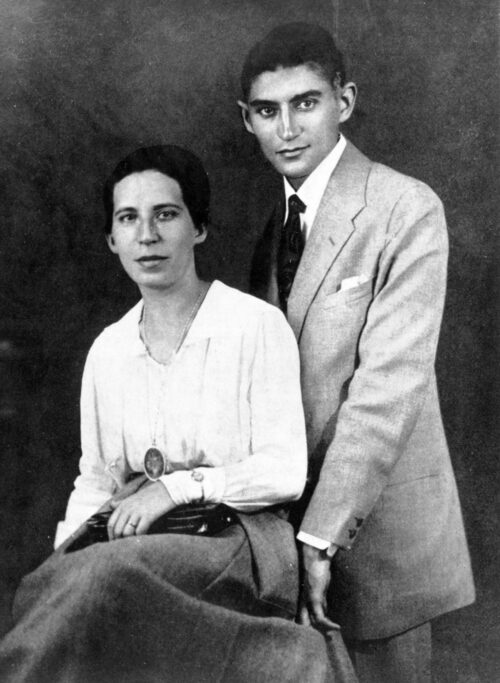

Von einer anderen Büromaschine erfuhr Kafka durch die Kauffrau Felice Bauer, die er 1912 kennenlernte. Die Vierundzwanzigjährige leitete den Vertrieb der Carl Lindström AG; die Firma fertigte in Berlin Grammophone und Diktiergeräte. Der Parlograph basierte auf dem von Thomas Edison erfundenen Phonograph; er zeichnete gesprochene Sprache auf einer Wachswalze auf. Kafka verliebte sich in die junge Frau und schickte ihr 1913 Ideen zum Marketing des Parlographen. Später scheiterten zwei Versuche, sich mit ihr zu verheiraten.

Felice Bauer und Franz Kafka, aufgenommen 1917 in Budapest

Erhalten ist ein Filmclip mit Felice Bauer an der Schreibmaschine; es handelt sich auch hier um eine Oliver. Auf verschlungenen Wegen ging die Marke in eine bekannte Erzählung von Kafka ein. In der Strafkolonie wurde im Oktober 1914 zu Papier gebracht und im Dezember in kleinem Kreis vorgelesen. Am 10. November 1916 trug Franz Kafka seine Geschichte in einer Galerie in München vor, drei Zuhörerinnen sollen in Ohnmacht gefallen sein. 1919 brachte der Leipziger Verlag Kurt Wolff die Druckfassung heraus; hier ist eine Besprechung.

„In der Strafkolonie“ ist eine juristische Science-Fiction-Story. Im Mittelpunkt steht ein Apparat, der einem Menschen die Aussage eines Gesetzes in den Körper schneidet. Er kann programmiert werden, die Mechanik steuert eine Egge mit Nadeln, die die Buchstaben ausführen. Danach stirbt der Delinquent. Wie Kafka auf die Konstruktion kam, wissen wir nicht. In seinen Tagebüchern erwähnte er allerdings eine Kontoristin und ihre Arbeit. Am 8. November 1911 notierte er: „an ihrer Schreibmaschine flogen die Stäbchen (Oliversystem) wie die Stricknadeln in alter Zeit.“

In den Oliver-Schreibmaschinen wird das Farbband über die Walze geschoben; die Typenhebel schlagen senkrecht von oben auf das Papier.

Die Oliver-Nadeln sausten von oben aufs Papier, die Egge bohrte sich gleichfalls von oben in den Rücken des Opfers. Der Amerikaner Forrest Rice machte aus der Erzählung 2013 einen Kurzfilm. Schon 1962 drehte sein Landsmann Orson Welles eine Kinoversion von Kafkas Roman Der Prozess, die online ist. Es kommt sogar ein Computer vor. Eine mehrere Minuten lange Szene mit ihm, dem Romanhelden Josef K. und einer Programmiererin schnitt Orson Welles wieder heraus, sie liegt aber stumm auf YouTube vor – bitte unter dem Videofenster die Untertitel einschalten.

2014 schaffte es Kafka auf den SPIEGEL und 2017 ins Franz Kafka Videogame. Am 21. Mai erschien auf Deutsch, Englisch und Tschechisch das Spiel Playing Kafka. Seine Schriften sammelten The Kafka Project und zeno.org. Ein Tipp für Kafka-Fans, die Prag besuchen: Sein alter Dienstort, die Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt, ist heute ein Hotel. Falls frei, kann man in seinem früheren Büro übernachten; das Hotel-Restaurant trägt den Namen Felice. Unser Eingangsbild zeigt natürlich die Schreibmaschine Oliver 5 des HNF.