Miss Honeywell und Herr Klatu

Geschrieben am 01.04.2025 von HNF

Heute ist der 1. April, der Tag der Aprilscherze. Das gibt uns die Gelegenheit, die Pseudo-Roboter zu würdigen. Filme, Fotos und ein Patent dokumentieren Miss Honeywell aus den USA; sie trat 1968 auf einer Technikmesse in London auf. Ein wenig Elektronik besaß 1975 ihr Landsmann Klatu; sein sprachliches Talent ging aber auf einen Menschen zurück.

„Das charmante Mädchen, das unter den bewundernden Augen der Herren freundlich winkt, sieht nicht nur futuristisch aus, sie ist es auch. Es handelt sich nämlich um einen Roboter – sollte man wohl sagen: eine Roboterin? – die auf den Namen ‚Miss Honeywell‘ hört und die Automations-Ausstellung in London verschönert.“

Das schrieb am 16. Mai 1968 die Schweizer Tageszeitung Die Tat und lieferte ein Foto mit. Fräulein Honeywell warb auf der Londoner Messe für Erzeugnisse des gleichnamigen amerikanischen Computerherstellers, etwa für das Modell DDP-416. Die Wochenschau zeigte den Umkleidekasten des Robotermädchens, seinen Kopf und seinen bekleideten Körper, in den der Vorführer eine Platine steckte. Danach verließ es den Kasten, arbeitete auf dem Messestand und kehrte in die Box zurück. Am Ende wurde Miss Honeywell wieder zerlegt.

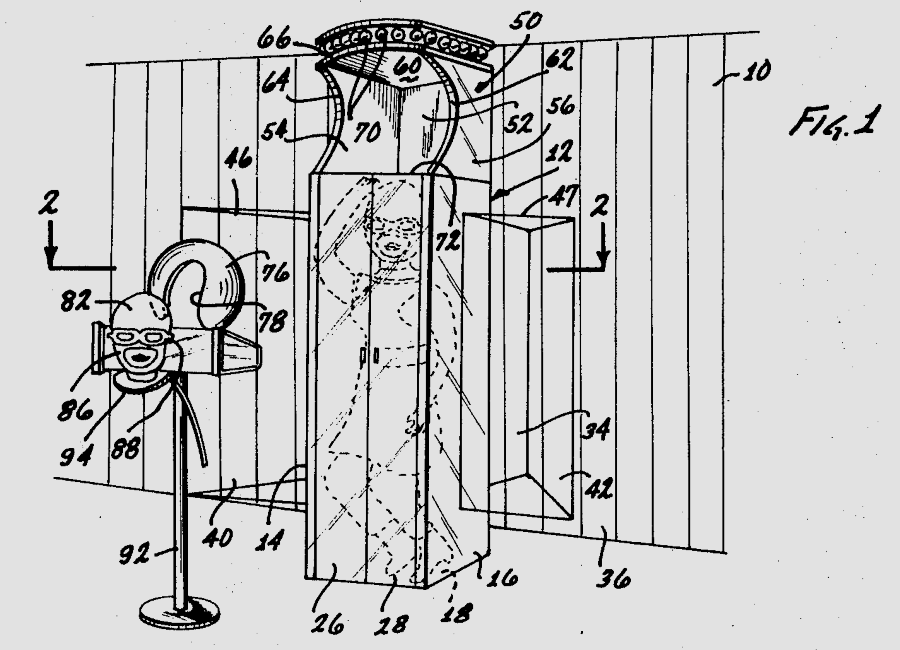

Wir wissen nicht, was die Messebesucher 1968 dachten, doch der „girl robot“ der Firma Honeywell war natürlich eine Frau aus Fleisch und Blut. Die Tricks ihres Auftritts erklärt das US-Patent 3.612.516 für einen Apparat und eine Methode für Schau-Illusionen; aus ihm stammt unser Eingangsbild. Das Patent meldete im Januar 1969 der Zauberer Mark Wilson aus Los Angeles an; es wurde im Oktober 1971 gewährt. Wir sehen den Erfinder auch in der Wochenschau, er präsentierte die Roboterin. Hinter ihr steckte wahrscheinlich Wilsons Ehefrau und Assistentin Nani Darnell.

Sie gehörte zu einer langen Reihe falscher Automaten, die 1769 mit dem Schachtürken begann. Ein lebensgroßer und funktionsfähiger Nachbau steht bekanntlich im HNF. Viele Pseudo-Roboter waren leicht als Menschen erkennbar, zum Beispiel der angeblich aus Deutschland kommende Rupert. Er agierte 1938 im Londoner Savoy-Hotel, sein Vorführer Albert Creuziger und Rupert selbst dürften aber eher Amerikaner gewesen sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg finden wir dann immer mehr technische Gebilde, in denen sich jemand verbarg oder die heimlich ferngesteuert wurden.

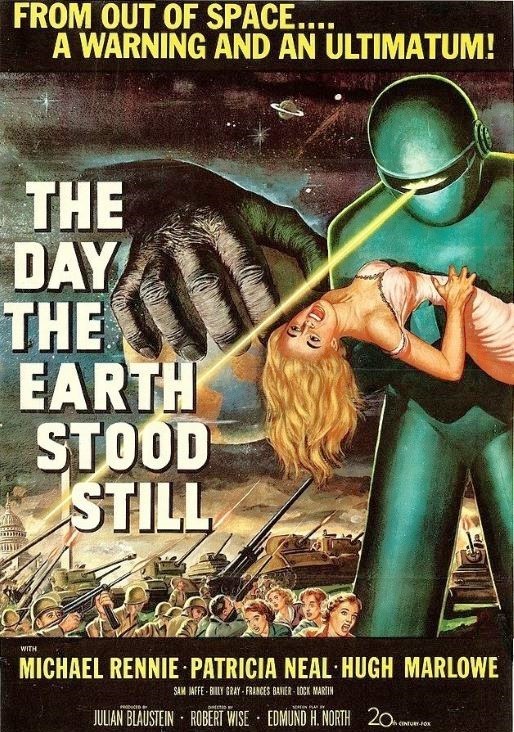

Das schönste Beispiel ist wohl Klatu. Science-Fiction-Fans kennen den Namen mit einem zweiten a aus dem Film Der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951: so hieß der gütige Außerirdische, der mit einer Fliegenden Untertasse in Washington landete. Der Roboter Klatu wurde ab 1975 in der Firma Quasar Industries gebaut; sie saß im US-Bundesstaat New Jersey unweit von New York. Er war 1,60 Meter hoch und umfasste einen kugelförmigen Kopf und einen konischen Rumpf, an dem zwei Arme hingen. Diese Internet-Seite bringt Fotos.

Quasar Industries verlieh die Klatus an Messen, Veranstaltungen und Kaufhäuser, in denen sie mit Werbebannern bedeckt umherfuhren und mit den Besuchern Gespräche führten. So wuchs eine Flotte von 32 Robotern heran, deren Nutzung zwischen 700 und 1.500 Dollar pro Tag kostete; dazu kam das Geld für den Transport. Manche Beobachter hegten jedoch den Verdacht, dass das Gerät von einem in der Nähe stehenden Techniker per Funk gelenkt wurde und dass ein zweiter Techniker versteckt die Dialoge führte.

Poster zur Originalfassung des Klaatu-Films. Das Poster zeigte aber den Roboter Gort, der durch einen 2,31 Meter großen Schauspieler verkörpert wurde.

Das störte zunächst niemanden. Im Sommer 1977 kündigte Quasar-Chef Tony Reichelt aber eine Klatu-Version mit Künstlicher Intelligenz an; sie sollte sich im Haushalt nützlich machen. Das führte zu einem Aufschrei unter den akademischen KI-Forschern; Ende 1977 feuerte die New York Times eine Breitseite gegen Reichelt und seine Pläne ab. Verteidigt wurde er im April 1978 in der Fachzeitschrift Interface Age; auch der SPIEGEL äußerte Sympathie. Im November 1979 traf der deutsche Technikjournalist Frederic Friedel einen Prototypen; seine Sprach-Elektronik stammte aus dem Kindercomputer Speak & Spell.

Danach geriet Klatu in Vergessenheit, erhalten blieben Videos von 1977, 1978 und 1979. Aus demselben Jahr ist ein längeres Fernsehinterview mit dem Roboter und seinem Schöpfer überliefert. In der aktuellen Robotik kommt es noch immer zu menschlichen Eingriffen. So wurde im Januar 2024 ein Optimus Bot von Tesla erwischt, der sich beim Zusammenfalten eines T-Shirts helfen ließ. Unsere Leser und Leserinnen ermahnen wir zum Schluss, sich nicht in den April schicken zu lassen und verweisen auf den Blogbeitrag hierzu.