Mit BBC-Mikros ins Computernetz

Geschrieben am 28.03.2025 von HNF

Seit 2015 besitzt das Deutsche Technikmuseum in Berlin eine Abteilung „Das Netz“, die Fernmelde- und Computernetzwerke zum Thema hat. Schon 1984 installierte das Haus – damals hieß es Museum für Verkehr und Technik – sechs miteinander verbundene BBC-Kleinrechner in seinem Science Center, dem sogenannten Versuchsfeld. Sie bildeten wahrscheinlich das erste Computernetz in einer musealen Umgebung.

Ende 1983 eröffnete in Berlin-Kreuzberg das dritte große Technikmuseum in Deutschland nach dem Deutschen Museum in München und dem Auto- und Technikmuseum in Sinsheim. Es trug den Namen Museum für Verkehr und Technik und präsentierte schon Lochkarten- und Rechenmaschinen sowie den einen oder anderen Computer – wir erzählten es im Blog.

Zu seinen Abteilungen gehörte auch das Versuchsfeld. So hieß das Science Center mit 400 Quadratmetern Fläche und vierzig Stationen, an denen die Besucher Experimente aus den unterschiedlichsten Feldern anstellen konnten. Die Idee war nicht neu. Wissenschaftliche Spielereien gab es zur Kaiserzeit in der Berliner Urania, und in San Francisco startete 1969 das Exploratorium mit zahlreichen interaktiven Angeboten. 1972 eröffnete das Deutsche Museum einen Bereich zur wissenschaftlichen Chemie mit vielen Knopfdruck-Versuchen.

Neu war aber, was das Berliner Technikmuseum 1984 in seiner Versuchsstrecke anlegte: das vermutlich erste digitale Netzwerk für Ausstellungen. Die Idee ging auf den 1939 geborenen Physiker Otto Lührs zurück. Er kümmerte sich um die naturwissenschaftlichen Grundlagen und betreute kommissarisch die Nachrichten-, Energie-, Mess- und Datentechnik. In jungen Jahren absolvierte er die Ausbildung zum Elektroinstallateur; später schuf er elektronische Lichtkunstobjekte, die Rotografien. Hier sind einige versammelt.

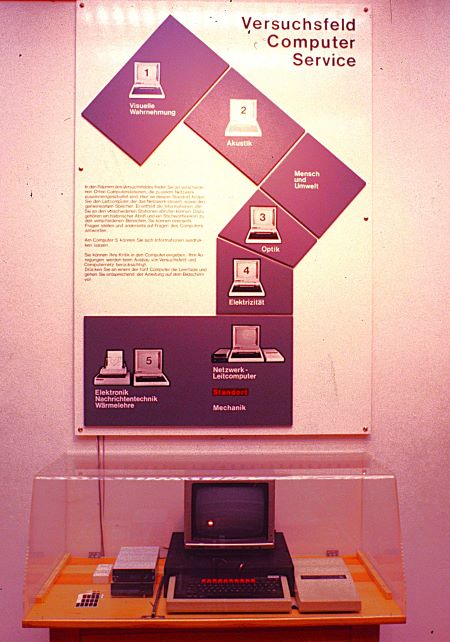

Die Hardware fürs Netz fand Lührs in der Berliner Filiale der Handelskette ComputerLand. Es handelte sich um sechs BBC Micros – siehe Eingangsbild – des britischen Herstellers Acorn. Sie wurden, wie man weiß, für die Fernsehserie The Computer Programme entwickelt. Es existierte auch eine Version für den deutschen Markt; sie enthielt unter anderem Software für das Acorn-Rechnernetz Econet. Otto Lührs‘ Kollege Walter Ulmann griff darauf zurück und verknüpfte fünf Computer im Versuchsfeld, auf die dann die Besucher zugriffen.

Die Mikros standen bei den Themen visuelle Wahrnehmung, Akustik, Optik und Elektrizität sowie beim Themenverbund Elektronik-Nachrichtentechnik-Wärmelehre. Dazu kam ein Leitrechner, der das ganze System steuerte; ein angeschlossener Datenspeicher versorgte die oben erwähnten Computer mit Informationen zu den einzelnen Stationen. Die Besucher konnten an jeder Fragen stellen und die Antworten als Ausdruck mit nach Hause nehmen. Sie durften außerdem kritische Bemerkungen oder ergänzende Hinweise eintippen.

1985 wurde das Versuchsfeld auf 80 Exponate erweitert und die Fläche verdoppelt. 1990 entstand aus ihm das vier Etagen umfassende Science Center Spectrum, das neben dem Hauptkomplex des Museums ein eigenes Gebäude füllt. In ihm befinden sich auf 1.400 Quadratmetern 150 Experimentierstationen und das berühmte Foucault-Pendel. An das Spectrum schließen sich die Ausstellungen zum Autoverkehr und zu den Netzwerken sowie das Museumscafé an. Hinweisen wollen wir auf die Spectrum-Angebote für daheim.

Ein Blick in das Versuchsfeld und auf eine optische Täuschung: der rechte Stuhl ist nur aufgemalt. (Foto Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin)

Otto Lührs wurde 1995 in einer Urkunde des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen zum Museumsdirektor und Professor ernannt. Im Jahr 2004 ging er in Pension, doch nicht in den Ruhestand. Von 2005 bis 2013 war er Vorstandsmitglied des Vereins Science on Stage; 2009 erhielt er den Didaktik-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und 2012 das Bundesverdienstkreuz. Wir danken Professor Lührs für fachliche Informationen und für das Foto und schließen mit einem Filmbericht von 1989 aus seinem Museum. Bei Minute 2:50 taucht auch ein Computer auf, aber diesmal ist es nur ein einsamer Commodore C64C.