Das Woodstock des World Wide Web

Geschrieben am 28.05.2024 von HNF

Vom 25. bis zum 27. Mai 1994 fand im Atomforschungszentrum CERN in Genf die erste wissenschaftliche Tagung zum neuen World Wide Web statt. Die 380 Teilnehmer konnten 50 Vorträge hören und elf Workshops besuchen, viele Interessenten mussten abgewiesen werden. Auf WWW1, so die Abkürzung, folgten 32 ähnliche Konferenzen; die vorerst letzte endete kürzlich in Singapur.

Vor dreißig Jahren entdeckten Europas Medien das Internet. Am 29. April 1994 schilderte eine BBC-Reporterin künftige glasfasergestützte Information Superhighways; wer genau hinschaute, entdeckte auch Beispiele einer anderen Technologie. Der SPIEGEL nannte schon am 21. März 1994 ihren Namen – World Wide Web in Gänsefüßchen – und ihren Erfinder, den britischen Computerfachmann Tim Berners-Lee.

Er hatte ab 1989 die Details ausgearbeitet und Ende 1990 die Erstfassung des World Wide Web im Genfer Forschungszentrum CERN zum Laufen gebracht. In der Folgezeit wurde sie weiterentwickelt und vor allem von Hochschulen übernommen. Der Web-Browser Mosaic, eine Software der jungen Amerikaner Marc Andreessen und Eric Bina, öffnete das Netz 1993 den technischen Laien und löste einen Boom aus. Die Schöpfung von Tim Berners-Lee, seit 2004 Sir Timothy, verbreitete sich beinahe von selbst über den Globus.

Es war Robert Cailliau, dem die Idee für ein Treffen von WWW-Freunden kam. Der 1947 in Belgien geborene Informatiker hatte eine feste Stelle im CERN und Tim Berners-Lee bei der Entwicklung seines Netzes unterstützt. Die First International World-Wide Web Conference fand dann vom 25. bis 27. Mai 1994 auf dem CERN-Gelände in Genf statt. Cailliau rechnete mit hundert Interessenten, doch es meldeten sich über sechshundert Personen an. Mehr als zweihundert mussten draußen bleiben, denn der Hörsaal verfügte nur über 380 Sitzplätze.

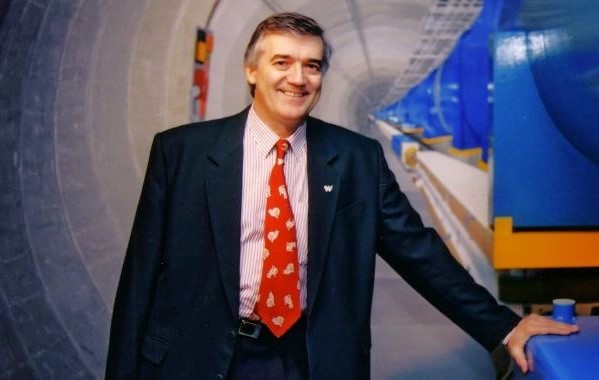

Die etwas beengte Atmosphäre lässt das Eingangsbild erahnen, das 2003 bei einer anderen Veranstaltung entstand (Foto Maximilien Brice CERN). Aus Deutschland reisten 34 Forscher und Forscherinnen an, 29 erschienen aus Frankreich, 43 aus der Schweiz und 45 aus dem Vereinigten Königreich. 14 Köpfe zählte die norwegische Delegation, 16 die niederländische und 18 die aus Italien. Den Löwenanteil stellten die 78 Amerikaner und Amerikanerinnen. Sechs Wissenschaftler vertraten das National Center for Supercomputing Applications NCSA, den Geburtsort des Mosaic-Browsers, und fünf das MIT. Nur zwei flogen aus Stanford ein.

Der World-Wide-Web-Kongress startete am 25. Mai 1994 um 9.30 Uhr mit dem Grußwort von Walter Hoogland, dem holländischen Forschungsdirektor des CERN. Danach gab es den Festvortrag des amerikanischen Informatikers und Kryptologen David Chaum. Er machte sich einen Namen durch Konzepte für digitales Geld, die er jedoch nicht realisieren konnte. Nach ihm schilderte Joseph Hardin vom NCSA – in seiner Abteilung entstand der Mosaic-Browser – den Zustand des World Wide Web. Tim Berners-Lee folgte mit einem Blick in die Zukunft. Anschließend lief das reguläre Tagungsprogramm ab.

Einige Vorträge sind im Video erhalten, darunter die Referate von Hardin und Berners-Lee. Alle Konferenzbeiträge liegen als PDF-Datei vor; Achtung, es sind 314 Megabyte. Vier Texte haben deutsche Wurzeln. Christian Neuss und Stefanie Höfling vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung diskutierten Suchmaschinen, Steffen Meschkat von der Firma ART+COM sprach über interaktive Zeitschriften, die Molekularbiologen Thure Etzold und Reinhard Doelz behandelten die Forschung in ihrem Fach, und Antya Umstaetter von der Berliner Hochschule der Künste stellte das Medienkunstprojekt .ping vor.

Schnappschuss vom letzten Tag. Von links nach rechts sitzen Joseph Hardin, Robert Cailliau, Tim Berners-Lee und Dan Connolly von der Firma HaL Software Systems. (Foto CERN)

Doch in Genf wurden nicht nur Vorträge gehalten, sondern auch Preise verliehen. In zwölf Kategorien gab es „Best of the Web“-Gewinner; Marcus Speh vom DESY Hamburg erhielt den Pokal für die beste Bildungsseite. Sechs Herren zogen in die Ruhmeshalle des World Wide Web ein, darunter Marc Andreessen, Eric Bina und Tim Berners-Lee. Am Abend des 26. Mai fand an Bord eines Dampfers auf dem Genfer See das Konferenz-Dinner statt. Die Musik zum Essen lieferte die CERN-eigene Jazzband Wolfgang & the Werewolves.

Die Tagung endete am 27. Mai 1994 um 15.00 Uhr. In den Erinnerungen von Teilnehmern lebt sie als Woodstock of the Web weiter; sie beendete die Kinderjahre des weltweiten Netzes. Am 1. Oktober 1994 nahm Tim Berners-Lee die Arbeit an der Spitze des World Wide Web Consortium W3C auf; er saß nicht in Europa, sondern im MIT. Vom 17. bis zum 20. Oktober 1994 fand in Chicago die zweite WWW-Konferenz statt, die dritte wurde im April 1995 in Darmstadt ausgerichtet. Die vorerst letzte Tagung war vom 13. bis 17. Mai 2024 in Singapur, die nächste soll 2025 in Sydney sein.

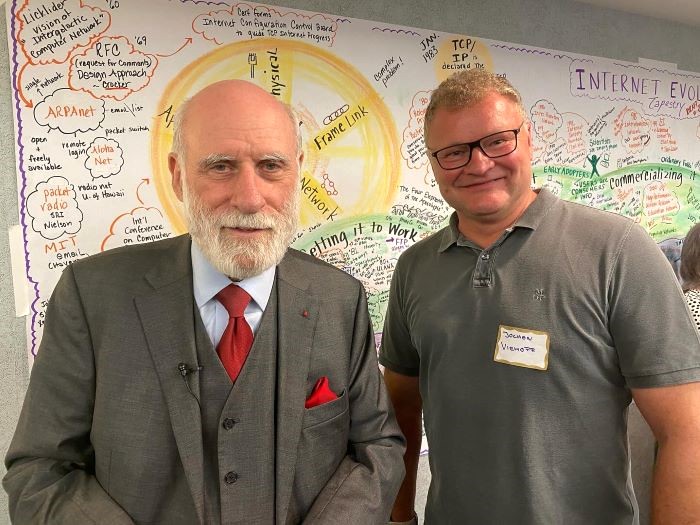

Zum Schluss sei noch an ein weiteres Netz-Jubiläum erinnert. Am 20. Mai 1974 erschien die Urfassung des Protokolls TCP/IP, der grundlegenden technischen Vorschrift des Internet. Sie wurde im kalifornischen Palo Alto im Crown-Plaza-Hotel erarbeitet. Das feierte den runden Jahrestag mit Kaffee und Kuchen und Vinton Cerf, einem der TCP/IP-Autoren; der zweite war Robert Kahn. Das Foto unten entstand bei der Party, es zeigt Vinton Cerf zusammen mit HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff.

Hat eigentlich mal jemand geforscht, wer in Paderborn den ersten WWW-Server installiert hat?

Wir haben hier etwas zur Geschichte des HNF im Netz: https://blog.hnf.de/blau-gelb-und-weiss/