Stanislaw Lem und die Digitalisierung

Geschrieben am 18.07.2025 von HNF

Im Juli 1955 beendete der polnische Schriftsteller Stanislaw Lem den Zukunftsroman „Gast im Weltraum“. Er schilderte die Reise eines Raumschiffs zum Sternsystem Alpha Centauri. Das Buch enthält eine Fülle technischer Ideen, darunter auch die Trione. Das sind Kristalle, die beliebige Texte, Bilder und Töne speichern können. Sie ermöglichen das, was wir heute die Digitalisierung nennen.

„Ich bin einer der 227 Menschen, die einst die Erde verließen, um sich auf eine Reise über die Grenzen unseres Planetensystems hinaus zu begeben. Wir erreichten das Ziel, das wir uns gesteckt hatten. Nun, zehn Jahre nach Antritt unserer Reise ins Weltall, beginnt der Rückflug.“

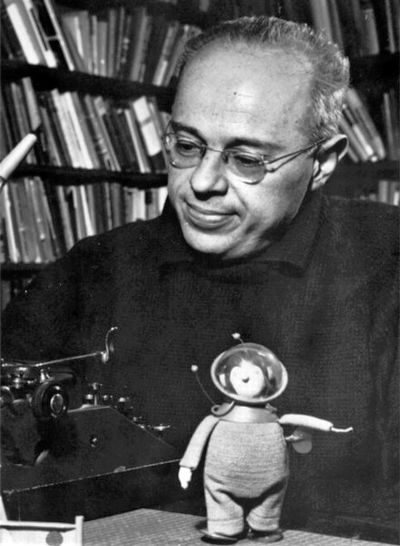

Stanislaw Lem 1966 (Foto Wojciech Zemek CC BY-SA 3.0)

So fängt „Die Magellansche Wolke“ – das wäre die Übersetzung des polnischen Titels – von Stanislaw Lem an. Wir sind dem Autor bereits im Blog begegnet. Er schloss laut Vorwort den Roman vor siebzig Jahren in Krakau ab, die deutsche Fassung „Gast im Weltraum“ erschien 1956 in der DDR. Die Magellan-Wolke gibt es wirklich, man kennt sogar zwei von ihnen. Sie leuchten als Zwerggalaxien am südlichen Sternenhimmel und sind die nächsten Nachbarn der Milchstraße. Da sie im Buch aber keine große Rolle spielen, verwenden wir im Folgenden stets die deutsche Überschrift.

Der Ich-Erzähler beschreibt seinen Werdegang und die Fahrt des Raumschiffs Gea – der Name meint die Erde – zum Doppelstern Alpha Centauri und dem vorgelagerten Proxima Centauri. Das Trio ist über vier Lichtjahre von uns entfernt. Die Gea startet im Jahr 3.123, der Erzähler gehört zu den Bordärzten. Das Raumschiff beschleunigt auf 170.000 Kilometer pro Sekunde, mehr als die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit. Im achten Reisejahr erreicht es Proxima Centauri, danach werden die Planeten von Alpha Centauri A und B erkundet. Einer von ihnen hat intelligente Bewohner, womit der Roman ausklingt.

„Gast im Weltraum“ bringt neben Aktionen und Dialogen lange Vorträge, wissenschaftlich-technische Spekulationen und einige Parabeln. Auf der Gea laufen Rechenautomaten und Elektronengehirne; die Kybernetik ersetzte Stanislaw Lem durch die nicht-amerikanische Mechanoeuristik. Er erdachte Roboter („Monote“), dreidimensionale Lichtkunstwerke („Videoplastiken“) und Supercomputer mit Künstlicher Intelligenz („Giromaten“). In den Sälen des Raumschiffs zeigen autostereoskopische Großbilder irdische Landschaften und kosmische Panoramen.

Sieben Seiten des Romans widmen sich den Trionen. Das sind Quarzkristalle, die in ihrer Molekularstruktur Daten speichern: „Ein solcher Kristall, nicht größer als ein Sandkörnchen, vermag den Inhalt einer ganzen Enzyklopädie zu fassen.“ Eine zentrale Trionenbibliothek bewahrt „alle Früchte geistiger Art“ auf; anschauen kann man sie an jedem Ort der Erde auf einem Fernsehgerät. „Ein Trion vermag nicht nur Fotografien von Buchseiten, Karten Bildern, Diagramme, Tabellen … zu speichern, sondern es ist auch imstande, Töne … naturgetreu aufzunehmen und wiederzugeben.“

Das Kristall kann auch einem 3D-Drucker, wie wir heute sagen, Anweisungen geben. Die Trionentechnik schafft, so Stanislaw Lem, ein getreues Abbild der Wirklichkeit, bei dem man nicht mehr von einer Kopie sprechen kann: „Es weist nämlich die gleichen Strukturen auf wie das Original, ob es sich um Musikklänge, Bilder, Bücher oder etwas anderes handelt, nur mit dem Unterschied, daß es sich jederzeit erneuern oder entfernen läßt. Es ist eine Art erfüllter Wünsche aus den alten Märchen.“

Der Autor sprach noch nicht vom Übertragen analoger Größen auf binäre Daten, er erfasste aber alle Aspekte der Digitalisierung und vergaß höchstens das Video-Streaming. Wie es scheint, kam Lem nie wieder auf seine Konzepte von 1955 zurück. Sie fehlen in seiner futurologischen Summa technologiae, die 1964 in Polen und 1976 in der Bundesrepublik erschien. Unser Blog behandelte vor zwei Jahren die früheste Regung der Digitalisierung, die 1883 erfundene Digitaluhr. Eine überall anrufbare Zentralbibliothek beschrieb schon 1930 der deutsche Utopist Ludwig Dexheimer in seinem Buch Das Automatenzeitalter.

Ein Computer wie aus der Zukunft: polnischer Analogrechner AKAT-1 von 1959 (Foto Topory CC BY-SA 3.0)

„Gast im Weltraum“ verrät Sympathien mit dem orthodoxen Kommunismus. Stanislaw Lem missfiel auch die Politik der Atlantiden – so titulierte er die USA. Im Roman entdecken die Gea-Forscher in der Nähe von Proxima Centauri eine amerikanische Raumstation und ihre tote Besatzung. Die Station trägt atomare und bakteriologische Kampfstoffe, im Jahr 2000 kreiste sie um die Erde. Navigationsfehler und die Kollision mit einem Kometen bewirkten, dass sie das Sonnensystem verließ und irgendwann in eine Bahn um den Stern gelangte.

Das ist eine astronautische Unmöglichkeit, was Lem sicherlich wusste. Er distanzierte sich später auch von seinem Roman und vom Kommunismus. 1963 tauchte ein US-Raumschiff im tschechischen Film Ikarie XB 1 auf, der auf „Gast im Weltraum“ basierte – bitte zu Minute 34:00 gehen. 1964 folgte die amerikanische Fassung Voyage to the End of the Universe. Weitere Informationen liefert eine Diplomarbeit der Universität Wien von 2014. Für den Oktober 2025 wurde die deutsche Version des Films als Blu-ray-Scheibe angekündigt.

Stanislaw Lems Buch kann man nur antiquarisch oder über große Bibliotheken erhalten, was wegen der vielen Ideen zur Informationstechnik jammerschade ist. Dieser Link führt jedoch zu einer Online-Ausgabe, bitte unten die einzelnen Seiten aufrufen. Download auf eigene Gefahr! Hier geht es zu der Trionen-Passage, und wer überhaupt keine Zeit hat, mag die Besprechung des Romans aus dem Jahr 2016 lesen. Den Lem-Fans empfehlen wir außerdem den Film Der schweigende Stern in Agfacolor und Totalvision von 1960.