In der Zukunft rund um die Welt

Geschrieben am 25.11.2025 von HNF

In einem Monat ist schon Weihnachten. Für den Wunschzettel haben wir einen Tipp: die Neuedition der Romans „Das Automatenzeitalter“ von Ludwig Dexheimer. Die Erstausgabe erschien 1930; sie schildert eine Zukunftswelt mit Robotern und Datennetzen. Offenbar ließ sich Dexheimer durch eine Utopie des italienischen Wissenschaftlers Paolo Mantegazza inspirieren, der 1897 das Leben im Jahr 3000 schilderte.

Ein alter Verlegerspruch lautet: Bücher haben ihre Schicksale. Er betrifft auch einen Roman, der 1930 in Wien, Zürich und Leipzig erschien und die Welt des Jahres 2500 zeigte. „Das Automatenzeitalter“ von Ludwig Dexheimer – im Buch nannte er sich Ri Tokko – hatte knapp 900 Seiten; ein Fünftel des Originaltextes strich der Lektor. Der vollständige Text kam erst 2004 in Berlin heraus. Diese Ausgabe war enger gesetzt und umfasste mit den Vor- und Nachworten 792 Seiten.

Jetzt gibt es die dritte Fassung der Utopie. Der Berliner Hirnkost Verlag löschte nahezu die Hälfte des Originals, das Resultat liest sich jedoch angenehmer als die älteren Versionen, und die Prophetien von Ludwig Dexheimer lassen sich endlich richtig würdigen. Die Geschichte füllt mit Vor- und Nachworten immer noch 652 Seiten. Wem das nicht reicht, der kann über einen QR-Code die komplette Urfassung im Internet studieren. Unterschiedliche Schriftarten verdeutlichen, wo die Kürzungen der Buchausgabe stattfanden.

Im Blog stellten wir „Das Automatenzeitalter“ bereits vor; eine kompakte Beschreibung liefert die Einführung in die Ausgabe von 2004. Ludwig Dexheimer wurde am 6. August 1891 in Nürnberg geboren und studierte am dortigen Technikum. Von 1911 an arbeitete er als Chemieingenieur in Offenbach. 1929 verlor er die Stelle und schuf den erwähnten Roman. In späteren Jahren kehrte er in seinen Beruf zurück, literarisch ist nur eine Kurzgeschichte zur Raumfahrt überliefert, die 1948 erschien. Ludwig Dexheimer starb am 7. Oktober 1966.

Die Fülle der Visionen machen „Das Automatenzeitalter“ zu einem singulären Werk der deutschen Science-Fiction. Dexheimer übernahm dabei Ideen vom Chemie-Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald und vermutlich vom britischen Biologen J. B. S. Haldane; er skizzierte in seinem Büchlein Daedalus eine künstliche Gebärmutter, die ebenso in den Roman „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley einging. Das Zentralmuseum der Automatenstadt erinnert stark an das Deutsche Museum in München. Wahrscheinlich besuchte Ludwig Dexheimer Funkausstellungen in Berlin und sah Fernsehexperimente.

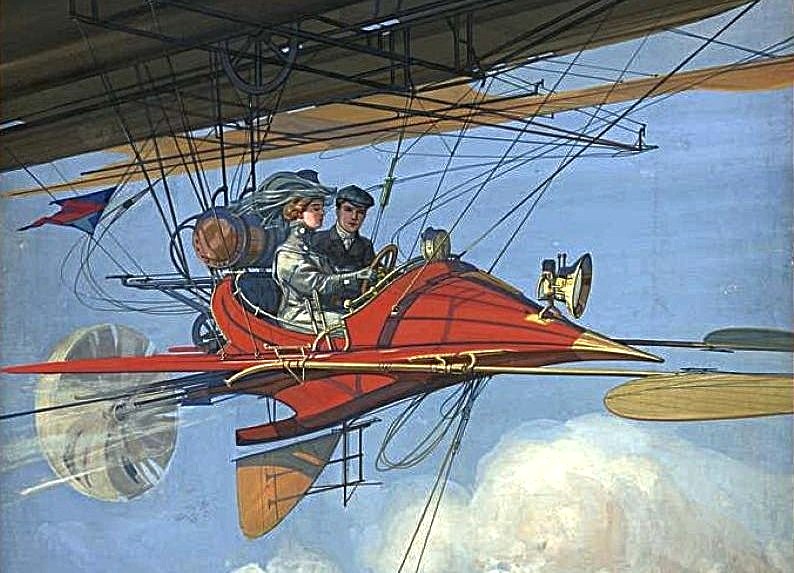

Bei der Vorbereitung der Neuausgabe seines Romans trat eine erstaunliche Verbindung zur italienischen Literatur zu Tage. Dexheimers Helden Lu und Mi fliegen mehrmals um die Erde und erleben die Hochtechnologie. Am Ende spenden sie Samen und Eizelle, so dass mit der Haldane-Methode neues Leben entstehen kann. Genauso ist das Buch Das Jahr 3000 von Paolo Mantegazza aufgebaut. Paul und Maria sind wie Lu und Mi in „Liebesehe“ vereint und fahren von Rom zur Welthauptstadt Anthropolis in Indien. Auch sie sehen die Wunder der Zukunft und dürfen schließlich ihre Beziehung zu einer „fruchtbaren Ehe“ aufwerten.

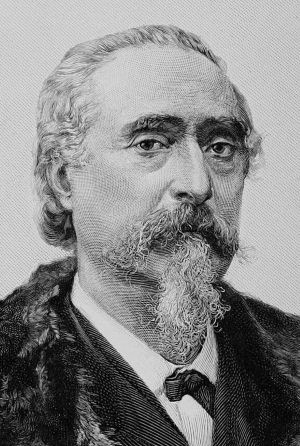

Mantegazzas Werk erschien 1897 in Mailand und im selben Jahr in Jena auf Deutsch; das war eine Kritik aus Wien. „Das Automatenzeitalter“ und „Das Jahr 3000“ ähneln sich nicht nur in der Struktur, sondern auch in Details. Wir finden ein privates Flugschiff und ein riesiges Museum für Wissenschaft, Technik, Kunst und Naturkunde. Die Welthauptstadt wird im Jahr 2500 gegründet, in dem der Roman von Dexheimer einsetzt. Mantegazza verzichtete auf Roboter und Funktechnik und benutzte eine Art biologische Kernenergie. Im Unterschied zu Dexheimer interessierte er sich sehr für Politik und Gesellschaft.

Heute ist er nahezu vergessen, doch 1897 zählte Paolo Mantegazza zu den bekanntesten Autoren seines Landes. Er kam 1831 in Monza zur Welt, studierte Medizin und reiste durch Europa, Indien und Südamerika; hier praktizierte er als Arzt. 1860 wurde er Professor an der Universität Pavia, ab 1870 lehrte er in Florenz. Daneben war er politisch tätig und Mitglied des Senats in Rom. Er erforschte Drogen sowie die menschliche Sexualität, gründete ein Museum und machte sich um die Popularisierung der Wissenschaft in Italien verdient. Paolo Mantegazza starb 1910 in San Terenzo nahe der Hafenstadt La Spezia.

Eine Wirkung seiner Utopie auf Ludwig Dexheimer ist wahrscheinlich. Die italienische „Fantascienza“ gewann niemals die Bedeutung der englischen und der amerikanischen Science-Fiction, doch sie schenkte uns 1921 den ersten Film, in dem zwei Roboter auftraten, siehe Minute 22:15. Wer das Werk von Dexheimer tiefer erforschen möchte, kann das in der Bibliothek der Goethe-Universität in Frankfurt tun. Sie besitzt eines der Typoskripte, die er 1929 oder 1930 anfertigte. So nah kommt man dem Automatenzeitalter sonst nirgendwo.